Au coeur de la Terre, dernière édition - pleine de phylactères - en date, par Bobby Nash et Jamie Chase.

Sorti en septembre 2015, At the Earth's Core a vécu un véritable parcours du combattant... Dont on ne sait en vérité pratiquement rien et qu'il serait assurément très très intéressant d'explorer, je sais pas, dans une préface, par exemple, à la place de messages publicitaires façon jeu vidéo ("une révélation", "le meilleur trucmuche depuis machin", vous savez) issus de blogs randoms... dit le mec qui tient un blog random. C'est que j'aime qu'on me raconte des histoire, beaucoup, mais j'aime au moins autant qu'on me raconte comment et pourquoi on les raconte. Et cette version d'At the Earth's Core est entouré d'un étrange mystère que le net et Google Search semblent totalement incapables d'élucider, à mon triste désarroi.

Ce que je sais, c'est que Jamie Chase a débuté ce projet en 2012, qu'il rêvait de le faire depuis des années, qu'il avait prospecté de nombreux éditeurs et que son partenaire de l'époque était déjà Sequential Pulp, maison d'édition/collection rattachée à Dark Horse Comics mais fonctionnant de manière autonome, à la manière d'un Vertigo (chez DC) ou d'un Top Cow (chez Image). Le scénariste était alors Martin Powell, tout simplement l'un des créateurs de la ligne Sequential Pulp. Les deux hommes avaient auparavant collaboré sur une aventure de Sherlock Holmes et Chase, heureux et confiant, montait alors un premier teaser-trailer sur sa chaîne Youtube fraîchement créée, avec sa propre musique et des artworks déjà sacrément alléchants. Il y avait déjà un design de couverture, de nombreux sites spécialisés avaient relayé l'information, et... Et puis plus rien. Le projet se retrouva au point mort et disparut de la surface de la Terre pendant l'hiver 2013. Chase avait posté un nouveau teaser-trailer sur le Tube en janvier, et c'était tout. Pour moi, c'était devenu un projet fantôme de plus, sans compter que je n'étais pas spécialement emballé par l'idée à l'origine (le manque de connaissance de ses auteurs y était pour beaucoup).

Finalement, après de longs mois de silence total, le projet réapparaissait pendant l'été 2014. Sequential Pulp était toujours de la partie, avait arrêté une date de sortie à la rentrée 2015 et annonçait Bobby Nash au scénario. Ou était passé Powell ? Aucune idée, et peu importe : cette fois-ci, mon intérêt était vraiment piqué. Bobby Nash, c'est l'auteur d'un paquet d'épisodes de héros pulp chez Moonstone, en prose ou au format séquentiel, de Domino Lady au Spider.

Attardons-nous quelques lignes sur le monsieur. C'est principalement pour Domino Lady que j'avais retenu son nom. Chez Moonstone, elle a eu droit à deux séries de comics et quelques nouvelles. Il y a dans le personnage juste ce qu'il faut de kitsch sexy pour en faire un moteur graphique plus qu'intéressant, mais surtout, le traitement de Nash en faisait une figure à mi-chemin entre le grand banditisme pulp bas du front et une représentation féminine et purement parodique des justiciers vengeurs à la Shadow. Assurément, traiter une héroïne sortie d'un magazine de 1936 nommé Saucy Romantic Adventures et réputé pour ses récits semi-érotiques laissait pas mal de marge à ses auteurs. Nash, en l'occurrence, a offert deux aventures à la demoiselle, et les deux sont excellentes. Money Shot, roman court paru en 2014 (en double feature avec une nouvelle de la Golden Amazon, une autre grande dame du pulp), est même probablement mon récit favori dédié au personnage, parfaitement au fait de sa propre bêtise et ouvertement improbable, sans toutefois jamais recourir à l'éculée ficelle du lézardage de quatrième mur, laissant au lecteur le soin de se faire sa propre fiction dans la fiction. Et j'adore ça.

De fait, oui, soudain, At the Earth's Core m'intéressait beaucoup, et avec une telle aventure éditoriale, pensez si le bouquin en lui-même est complètement fou.

Comme je viens de l'expliquer, Bobby Nash n'est pas étranger aux tenants et aboutissants du pulp, et son expérience est visible. Certes, on est loin des héros urbains sur lesquels il s'est exprimé jusqu'alors, mais la formule reste peu ou prou la même. Il est toujours question d'actions, surtout dans un roman écrit à la première personne. Comme il s'agit d'une adaptation au format séquentiel, le récit coule différemment, et Nash sait exactement où couper, quand ralentir et accélérer. La narration s'avère plus vive encore que celle de Burroughs, et, Au centre de la Terre étant un récit de poursuite dans la plus pure tradition burroughsienne, c'est dire si ça fuse. Nash libère l'ensemble du poids de la prose : il résout de nombreux problèmes purement mécaniques installés par Burroughs dans le but d'allonger l'histoire et qui finissaient par lasser le lecteur. Et pour résumer le roman d'origine en une bande dessinée d'à peine cent pages, c'était nécessaire. Il s'avère que c'est la longueur parfaite pour ce genre de récit (j'ai souvent trouvé que les aventures de Burroughs duraient cent pages de trop), juste assez long pour permettre un réel développement de situation et ce qu'il faut de caractérisation, et pas assez pour avoir le temps de s'ennuyer.

D'une couverture à l'autre, tout bouge sans arrêt, rien ne s'arrête jamais. On est projeté de case en page à un rythme effréné. Pellucidar raconté par Bobby Nash, c'est un rêve fiévreux, une nuit sans repos, une aventure sans répit. C'est un paysage flou à travers la vitre d'une voiture filant à toute allure.

Et le dessin en est le parfait reflet.

C'est beau, définitivement, je ne bave pas dessus depuis des mois pour rien, mais la preview offerte par Dark Horse à la sortie m'avait laissé de sérieux doutes sur la qualité de l'impression (les cases semblaient parfois fort floues) et, plus ennuyeux, sur la capacité de Chase, fantastique illustrateur, à se plier à l'exercice narratif. J'ai eu tristement raison sur les deux points. Oh, ça se lit très bien, pas d'inquiétude à avoir là dessus, mais le découpage est parfois plus qu'hasardeux et, pour ne rien arranger, le lettrage particulièrement puissant vient souvent ajouter à la confusion des cases entremêlées (honnêtement, la forme des bulles et la police choisie font super amateur, c'est très très laid).

L'autre face de la pièce narrative peu maîtrisée, c'est qu'on a généralement droit à des compositions chamarrées particulièrement puissantes, et quand Chase peut s'offrir une pleine page, on en prend plein les yeux.

En fait, ça me fait beaucoup penser aux dernières bande dessinées de Frank Frazetta ou de Joe Kubert, quand leurs travaux d'illustrateurs avaient pris l'ascendant sur leurs débuts de conteurs et où la puissance du trait et la vigueur de l'action importait plus que la clarté de la narration. Et Jamie Chase n'est pas avare de ce côté là. Difficile de ne pas se laisser embarquer par le rythme du dessin. Le trait tient de l'esquisse, l'encrage est lourd, et les coups de pinceau donnent à la couleur la sauvagerie nécessaire à la représentation du monde farouche et féroce qu'est Pellucidar.

Soyons réalistes trente secondes, si on lit une BD, c'est pour les dessins, et Jamie Chase n'a pas porté le projet sur ses épaules pendant trois ans pour rien. C'est son trait qui anime réellement cette histoire, et le style rushé amplifie étonnement bien cette sensation de poursuite infernale. Encore une fois, il y a une touche des physiques exacerbés de Frazetta dans les poses outrageusement vives des personnages, et, dans les silhouettes souples et mouvantes, il y a les formes imparfaites et le trait pas fini du Tarzan de Kubert. Les dessins de Chase sont précipités, hâtifs, ses personnages sont inachevés, ses décors imprécis. Après soixante relectures et au moins autant de feuilletages pensifs, mes premières impressions sur le graphisme tiennent toujours, c'est incertain, inappliqué, parfois très difficile à spatialiser (au passage, l'impression apparaît effectivement floue, mais c'est du à un effet d'optique du au contraste entre l'aquarelle diffuse et l'encrage très -trop- puissant)... Et pourtant, il y a dans ce Pellucidar quelque chose d'absolument fascinant, et malgré toutes les influences que je lui trouve, il ne ressemble en vérité à aucun autre. Jamie Chase a fait de ce monde le sien.

La Taupe d'acier s'élève dans le Sahara comme une tour sombre dans les déserts de l'Age Hyborien, Abner Perry a des allures de Sam Elliott d'East London, les Sagoths sont d'énormes gorilles armés de fouets et de boucliers normands, Diane a rarement parue plus fière et fabuleuse. Et puis il y a les Mahars, immenses ptérodactyles fusant dans les cieux et sur l'eau, et cette scène proprement terrifiante du sacrifice. Les images de Pellucidar sont rares, je peux compter sur les doigts d'une main les artistes ayant donné une telle puissance à ce monde, mais ce qui rend cette BD absolument fascinante, c'est qu'elle est précisément une BD. J'ai cherché, dans mes souvenir et dans ma bibliothèque, et c'est la seule BD de Pellucidar que j'ai jamais possédé (sans compter Tarzan vs Predator at the Earth's Core, mais ça n'a rien à voir). J'en ai assurément raté une ou deux, et je doute qu'aucune autre ne sorte dans un futur plus ou moins proche, mais les prochaines sur lesquelles je poserai les yeux auront un sacré modèle à surpasser. C'est cet ensemble narratif qui rend l'oeuvre de Chase et Nash si puissante. Il ne s'agit plus d'illustrations de couvertures éparses et quasiment hors-contexte, il y a l'histoire avant et après chaque case, et jamais les Mahars ne m'ont paru si dangereux, et, conséquemment, jamais David Innes n'a été si héroïque... Mais celle qui sort réellement grandie de ces 96 pages, c'est la luxuriante Pellucidar.

J'ai l'air d'en faire des tonnes, mais je le pense sincèrement. Encore une fois : c'est beau. C'est pas toujours facile à lire, c'est pas du grand storytelling, mais c'est beau.

Et c'est, bien évidemment, l'intérêt numéro 1 de cette bande-dessinée, car malgré tout le bien que je pense du travail accompli par Bobby Nash, vous aurez ben compris qu'Au coeur de la Terre n'est pas vraiment un grand roman à l'origine.

Voyez-vous, je lis et relis inlassablement Edgar Rice Burroughs depuis que j'ai une petite dizaine d'années, ses personnages m'ont accompagnés une bonne partie de ma vie, mais jamais je ne dirai de ce -pourtant fantastique- auteur qu'il est un bon écrivain. Ses récits sont précipités, mal agencés, le rythme est erratique et la narration plus que chancelante. Ses intrigues sont des suites de coïncidences et d'occasions manquées, de tours du destin et de hasards chanceux. Des traits stylistiques en vérité typiques des récits épisodiques des pulp magazines, découpés plus ou moins fortuitement par la nécessité de tenir en haleine le lecteur sur plusieurs mois à grands coups de révélations et de cliffhangers (cet instant à la temporalité indéfinie qui ponctue bien des récits et pour lequel je désespère de trouver un équivalent français), mais qui perdent tout leur impact pour nos générations de lecteurs de romans. Comme beaucoup d'auteurs sur ce format, Burroughs était probablement payé au mot, et ça se voit. Pour être tout à fait honnête, je pense que ses récits sont aujourd'hui purement et simplement mauvais, structuralement parlant.

Mais ils sont aussi vivants, puissants et passionnants, et si je ne peux ni ne veux arrêter de les lire et d'écrire à leur sujet, c'est parce qu'ils m'ont donné des héros et des mondes que je ne peux ni ne veux laisser de côté.

Quoi qu'ils soient moins connus que ceux de Tarzan et Barsoom, les récits de David Innes et Pellucidar sont indiscutablement de ces histoires iconiques et inoubliables. Mais plus que le héros, c'est bien le monde qui est ici le coeur de l'histoire. Ce continent préhistorique caché au centre de la Terre est apparu en 1914 dans les pages d'All-Story Weekly. "A New Burroughs Romance" affichait la couverture, et, sure enough, on y retrouvait ce qui avait fait le succès des deux autres, presque à la virgule près. Mais Pellucidar avait un truc en plus, issu de cette SF vernienne qui n'avait pas encore évoluée vers celle de l'âge d'or des pulps robotiques et intersidéraux. On y creusait au centre d'une Terre mystérieuse, à la découverte d'un univers perdu dans le temps. Et, bravant tous les dangers, David Innes y trouvait l'amour en la personne de Diane la Magnifique.

Innes est un personnages très particulier parmi les héros d'Edgar Rice Burroughs. Il n'est pas un Lord britannique élevé par les singes, ni un épéiste confirmé auquel les hasards gravitationnels ont offert des pouvoirs surhumains. Il est... plat. Plat et générique. Un héros américain, certes, mais un sans relief, qui fera mieux que se défendre contre une faune préhistorique hostile, mais qui jamais ne dominera le monde dans lequel il élit finalement domicile. Il est un jouet du destin dont les pérégrinations, non contentes d'être exactement les même que ses prédécesseurs, n'en sont surtout qu'une pâle copie. La Jungle ne prend jamais le pas sur son Seigneur et John Carter de Mars ne porte pas ce titre (et une pelletée d'autres) pour rien. Pellucidar est merveilleuse, mais Pellucidar est cruelle, et Innes en est une des innombrables victimes. Il en devient intimement dépendant, veut la défendre, mais, même (auto-)couronné Empereur par sa propre fierté, jamais il ne la contrôlera. Comment le pourrait-il, lui qui n'a ni les muscles d'un grand singe, ni la destinée de l'intraitable guerrier ? C'est cet unique détail qui fait, à mon sens, de Pellucidar un cycle à demi oublié, qu'on site en bas de page quand on a épuisé des superlatifs des deux autres. Il n'y a pas de héros invincible auquel se rattacher.

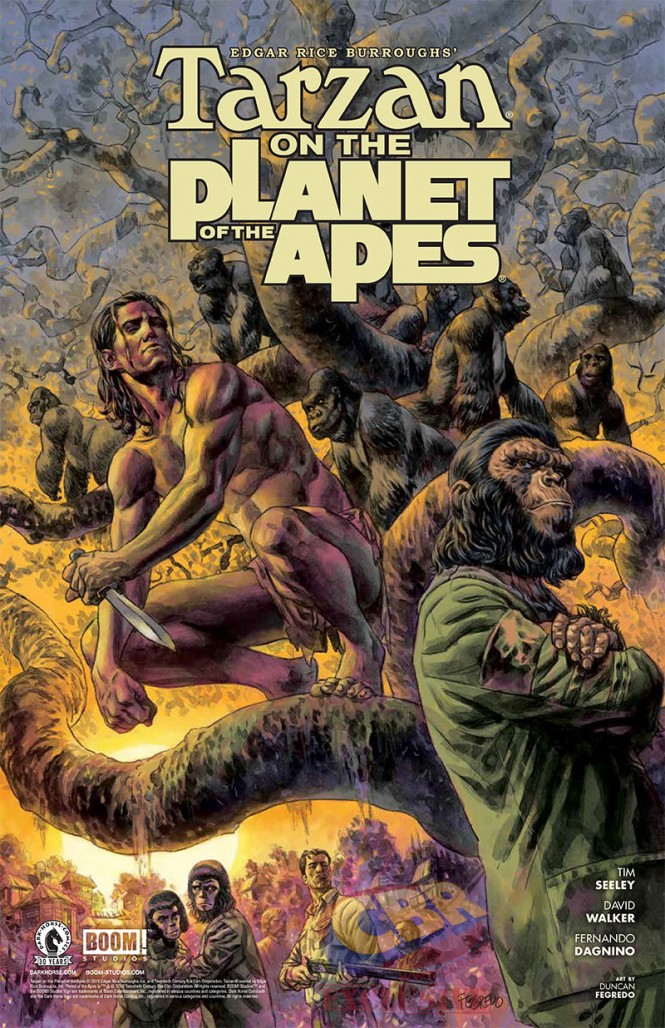

Et pourtant, c'est précisément ce qui en fait le sel. Le personnage principal du cycle de Pellucidar, c'est Pellucidar. Tout simplement. Et s'il est originellement pensé comme une ennième déclinaison de son modèle de course-poursuite effrénée, Burroughs ne s'y trompera pas en évinçant purement et simplement ses héros dans le troisième épisode, faisant carrément d'Innes un des personnages en détresse de Tanar de Pellucidar, paru en 1929 (quinze ans après le diptyque originel, ce qui laisse imaginer l'hésitation de l'auteur quant à la continuation du cycle). Il faudra rien moins que Tarzan lui-même pour le sortir d'affaire (Pellucidar ne semblera d'ailleurs jamais plus vivante que quand Tarzan se balancera entre ses branches) avant, purement et simplement, que le coeur de la Terre ne revienne "à l'âge de pierre" (Back to the Stone Age, 1937). Quoi que fassent les multiples aventuriers qui en foulent les terres, Pellucidar gagne toujours.

Tout ce qui a jamais manqué à Pellucidar, c'est une image. Elle l'a maintenant.

Bien sûr, je suis biaisé. Terriblement biaisé. Mon appréciation de ces histoires, et de cette histoire précise, est indéniablement influencée par ma propre histoire avec elles, et Pellucidar reste, quoique j'en trouve sincèrement le cycle littéraire comme le plus plat de son auteur, mon univers burroughsien favori (surtout, donc, quand Tarzan s'y ballade). Il y a des dinosaures, des grands singes, des princesses sauvages à sauver, et cette idée géniale du monde perdu au centre de la Terre. Plus fantastique que la jungle africaine mais moins loin que la planète rouge, entre déserts brûlants, montagnes glacées et forêts préhistoriques, Pellucidar était un terrain de jeu rêvé. Edgar Rice Burroughs, ses mondes et ses héros ont façonné un très large pan de ma mythologie de jeunesse et de mes passions d'adulte (je doute que mon amour pour Turok ou L'Ere xénozoïque soit arrivé par hasard), et je pense que je ne me lasserai jamais de voir des auteurs leur rendre hommage et les réimaginer.

Pour moi, le coeur de la Terre passait obligatoirement et quasi exclusivement par Frank Frazetta, car si le monsieur a évidemment dessiné du John Carter et du Tarzan, je m'en souviens surtout pour l'image fantasmagorique de sa Pellucidar, qu'il était pratiquement le seul à représenter (pour les curieux, à mes yeux le dessinateur de Barsoom sera toujours Michael Whelan, et Joe Kubert est indépassable sur Tarzan). A la fois très proche de mon souvenir frazettesque et tellement pleine d'autres choses, la vision de Jamie Chase et Bobby Nash s'est incontestablement offerte une place au soleil de mon imaginaire, lovée entre les couvertures de Pierre Joubert et l'air ahuri de Peter Cushing.

Oh, et quand un journaliste s'est fendu d'une blagounette du type "vivement la suite" à la fin d'une interview, Bobby Nash n'a pas hésité un quart de seconde avant de répondre "on bosse dessus", sourire entendu au coin des lèvres. Je suis vive impatience.