-

Pulp !

- Vous dites ?

- Je dis...

Pulp !

- Cela signifie quoi ?

- Rien... et tout !

- Pourtant, qu'est ce que c'est ?

- Aucune chose... mais cependant quelque-chose !

- Enfin, que fait-il ce quelque-chose ?

- Il fait rêver !

d'après Souvestre et Allain, Fantômas, 1910.

Le

pulp est un format typiquement 'ricain issu des folies éditoriales de son époque, d'une envie de démesure tout à fait nord-américaine et d'une culture en plein

boom après la conquête de l'ouest (qui s'achève dans les années 1880, c'est moins de trente ans avant la première guerre, ne l'oublions pas). Le

pulp est aussi un format qui ne ressemble à aucun autre, à la durée de vie ultra-courte, avec son histoire, ses idéau(logies)x propres et son héritage, mais le

pulp n'est pas arrivé comme par enchantement. Rejeton des

dime novels et des

serials des journaux à grande distribution, il doit son existence aux exports français et anglais du XIXème siècle, aux enfants et amis de

Féval (père) et

Conan Doyle, de

Verne et

Rider Haggard : les

Twain et les

Eden Southworth, les

Poe et les

Fenimore Cooper.

Partant de cette parenté commune, comment ont évolués les romans-feuilletons chez nous par rapport aux leurs cousins outre-atlantique ? Qui sont nos héros de la période

pulp, nos

d'Artagnans du début du XXème siècle, qui bondissaient de toits en toits pendant que Paris résonnait du bruit des pinceaux du Cubisme et des marteaux de l'Art Nouveau ?

Chez nous, on parlera plus facilement de

roman populaire, un type de (para)littérature alors fort peu reconnu mais au succès indéniable. On attribue communément son nom à la création en 1848 de la collection

Romans illustrés par

Gustave Havard et, en 1849, des

Romans populaires illustrés de l'éditeur

Gustave-Émile Barba, mais l'essor du genre était arrivé bien avant, marqué notamment par

Les Mystères de Paris d'

Eugène Sue (roman fleuve débuté en 1813 et qui représente exactement le genre de (pré-)dickenserie dont parle

lavidéoquejevousaipostélasemainepassée -à croire que je prévois mes billets à l'avance, dites donc). Des auteurs et personnages se détachent vite du lot, notamment

Paul Féval (

Le Bossu, 1857),

Pierre Alexis de Ponson du Terrail et son inévitable

Rocambole (1857, auquel on doit, oui, le fameux adjectif), le

Monsieur Lecoq d'

Emile Gaboriau (1866), considéré à plus d'un titre comme le premier "super-détective" de l'histoire, et bien évidemment l'incomparable

Alexandre Dumas, publiés dans des organes de presse au développement ultra-rapide comme

Le Petit journal (créé en 1863). L'âge d'or de ces publications arrivera entre 1880 et 1900, avec l'explosion de genre particuliers comme les "romans de la victime" et, surtout, la création d'éditeurs populaires (

Rouff,

Fayard,

Tallandier) qui vont réellement permettre d'imposer un marché (le gouvernement ira jusqu'à accorder à

Hachette l'exclusivité des ventes sur la route du rail, occasionnant la création du terme "roman de gare"). Toutefois, le roman populaire tel qu'on le conçoit communément est vraiment un type de fiction très particulier, et le siècle nouveau va s'intéresser à une autre littérature, qu'on aura bien du mal à qualifier de "moins sociale" mais dont la portée s'avère radicalement différente, et portée notamment par l'aventure "scientifictionelle" d'un

Verne et les progrès réels et avérés de la science.

Par commodité, on s'accorde à dater les

pulps entre 1896, date à laquelle

Argosy (magazine créé en 1882) publia son premier numéro entièrement dédié à la fiction, et 1942, au coeur de la pénurie de papier qui secoua l'édition nord-américaine, la période étant marquée, donc, par le format particulier des magazines, à 10

cents ("

a dime") les 120 pages, imprimés sur du papier qui n'en mérite même pas l'appellation (et qui fait qu'on a un mal de tous les diables à en conserver/retrouver en bon état un siècle plus tard). Si l'on n'a pas eu droit aux modèles enclumesques des

pulp magazines proprement dits sous nos latitudes, le type de littérature qu'ils contenaient et l'élan nouveau quelle apportait a bel et bien sévi dans nos journaux et nos fascicules "à quatre sous". Pour s'en rendre compte, je prendrai sensiblement les même dates concernant les publications françaises, débutant avec l'Exposition Universelle de Paris en 1900 et m'arrêtant à la réddition de 1940.

Bien sûr, on pourrait commencer plus tôt et finir plus tard, dans les années 1880 (j'ai eu très très envie de débuter avec la parution des

Xipéhuz de

Rosny aîné) et après la libération, par exemple, mais il suffit de lire les productions du moment pour comprendre où et comment faire le tri. Il y a un monde qui sépare l'âge d'or de

Verne et

Sue d'écrivains aux sujets similaires comme

Le Rouge et

La Hire : quoiqu'on soit encore en pleine belle époque (jusque 1914, s'entend), ces auteurs n'appartiennent pas au même siècle, et ça transpire de chaque page. Quant à la Deuxième Guerre, même si les publications ne cessent pas sous l'occupation (le fameux

Passe-Muraille de

Marcel Aymé sort en 1941 dans les pages de

Lectures 40, une revue de la zone occupée, par exemple), c'est un sujet entièrement différent de l'histoire éditoriale française, un flou publicationnel de cinq ans où certaines séries sont souvent biface (une occupée, une libre) qui mérite son propre segment.

Evidemment, tout ça n'empêchera aucunement de déborder un peu (les

Voyages excentriques de

Paul d'Ivoi débutent en 1894,

Rosny est définitivement un auteur qui comptera autant dans la fin du XIXeme que le début du XXeme et on ne manquera sous aucun prétexte les publications en temps de guerre de

Jean Ray), mais je pense que ces dates permettent de délimiter, si pas une frontière éditoriale stricte, au moins un contexte créatif bien particulier.

Maintenant qu'on a nos dates, voyons-voir les sujets. Ma question ici, plus que "y a-t-il un

pulp français", devrait plutôt se poser ainsi : "peut-on le considérer comme du

pulp ?", c'est-à-dire, plus qu'un support, comme un véritable genre, multistrate et particulier, représentatif à plus d'un titre de son époque ?

Les publications d'alors ont bien évidemment cette folie urbaniste exploratrice et sciencefictionnelle qui secoue l'ensemble du paysage littéraire du moment, la faute à

Verne et

Wells, notamment, mais a-t-on nous aussi eu doit à cette libération post-humaine que sont les héros en capes, à cette envie de grands espaces qui enverra

John Carter sur Mars, à ce besoin d'évasion historique qui fera la gloire imaginaire de l'ouest ? Pour faire simple : oui. Vous pensez bien que je n'me serais jamais lancé dans cette exploration si c'n'avait pas été le cas. Il y a toutefois deux petites choses à noter avant de détailler tout ça, qu'il faut impérativement prendre en compte et qu'il me sera difficile de répéter à chaque fois : autrement plus chargé historiquement qu'une Amérique vieille de cent-trente ans, l'Europe du début du XXème siècle est particulièrement marquée par le passage de l'euphorie victorienne des expositions universelles (celle de 1900 sera justement la plus fréquentée de l'histoire) à une réalité scientifique (les premiers vols motorisés des frères Wright en 1903, la relativité d'Einstein en 1905), et, entre les théories futuristes et les évolutions sociales, par une terreur que l'Amérique ne peut qu'imaginer de loin : la guerre. (Rappelons qu'alors que les Etats-Unis sortent de leur guerre civile (1861-65) et sont en 1900 au fait d'une longue phase de désarmement -qui s'arrêtera comme chacun sait en 1917-, la IIIème République prépare "La Revanche" depuis 1870.)

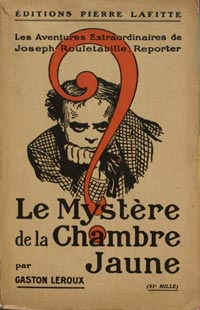

Comme l'Amérique, la France est marquée par la prédominance du genre policier et un urbanisme particulier au début de siècle.

Gaston Leroux s'y fait un peu le

Dashiell Hammett français (sauf qu'il préfigure le Surréalisme au lieu du roman Noir -

Le Mystère de la chambre jaune, première aventure de

Rouletabille, en 1907-), et

Arsène Lupin (1905),

Fantômas (1911) et

Judex (1917) trouveront de quoi donner à nos héros le goût de mélanges justiciers entre nos

génies du crime (instaurés par

Rocambole) et ce que deviendront les

mystery men américains (le

Shadow et ses suiveurs). Toutefois, la vision française est plus hiérarchisée, moins franche et outrée, plus élégante et sophistiquée. Paris est une ville d'Art, voyez-vous, on n'est pas des

cow-boys, et même en province, on cultive un raffinement rustique, comme le montrera

Maigret à partir de 1930.

Ce qui n'empêche pas une certaine gratuité :

Paul d'Ivoi ajoute une touche d'espionnage (

X.323, 1908) à ses romans d'aventure (

Les Voyages excentriques, que j'évoquais plus tôt), proches de

Verne mais en beaucoup plus

pop et décousus,

Burroughs avant l'heure, en fait, où les machines futuristes n'ont aucune explication, où on visite des tombeaux/découvre des civilisations sans la moindre considération et où on vainc des monstres/savants fous/tyrans mégalos à la pelle. Ou alors, on va de par le monde dans une longue quête d'apprentissage, comme chez

André Armandy (

Les Réprouvés, 1926,

Le Trésor des îles Galapagos, même année), redorant au passage le blason du colonialisme (une des pierres angulaires de la fiction de gare de l'entre-deux-guerres).

Pierre Benoit, futur académicien à la carrière littéraire relativement modeste, verse lui dans l'onirisme pur et dur, notamment dans

L'Atlantide (1919), et fait de l'amour le moteur particulier de ses récits (ce qui sonne, là encore, particulièrement burroughsien à mes yeux).

On se teinte aussi de fantastique, dans un paysage littéraire encore emprunt du gothique romantique de

Poe et

Baudelaire et où naît le Surréalisme absurde, avec des personnages comme le

Fantôme de l'Opéra de

Gaston Leroux (1909) ou le

Belphegor d'

Arthur Bernède (1927, pensé comme un concurrent de

Judex, les deux personnages étant issus du cinéma et scénarisés par

Bernède lui-même), voire le

Monsieur d'Outremort de

Maurice Renard, des inventions étranges comme l'inexpliqué "

Rour" de

Souvestre et

Allain (qui préfigure

Fantômas), et des auteurs prolifiques comme le belge

Jean Ray (qui sera, pour l'anecdote, publié dans

Weird Tales sous le pseudonyme

John Flanders -il est flamand,

blague-), toutefois plus connu à l'époque pour

Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, une série allemande de 1907 qu'on traduira (et adoptera) très vite (dans

La Nouvelle populaire, la même année) avant que

Ray ne l'écrive lui-même à partir de 1929 (il y aura au total 178 numéros, jusqu'en 1938).

Parmi les héros sériels, quelques archétypes de super-héros apparaissent, fortement teintés de SF à l'image du

Nyctalope en 1911, qu'on désigne souvent comme le premier personnage "à super-pouvoirs" de la littérature (et de TOUTE la littérature, pas seulement francophone) et de

L'Homme élastique de

Jacques Spitz (1938), ou sous les traits de grands magiciens comme

Sâr-Dubnotal (1909, dont la paternité est prêtée à

Norbert Sévestre mais n'a jamais été prouvée), hypnotiseur émérite non sans rappeler un (pré-)

Mandrake en turban, et son successeur

Fascinax (1921, auteur anonyme).

On visite d'autres mondes également,

Arnould Galopin enverra ainsi le

docteur Omega sur Mars (

Aventures fantastiques de trois français dans la planète Mars) en 1906 quand

Gustave Le Rouge y trouvera un

Prisonnier en 1908, année où

Jean de la Hire, futur auteur du

Nyctalope, revisitera

La Guerre des mondes dans sa

Roue fulgurante, avant que

l'abbé Moreux n'en reçoive des signaux dans son

Miroir sombre en 1911 ; j'en passe (beaucoup), et pas des moins bons (les années 1890/1910 ont un

truc avec Mars, la faute à

Giovanni Schiaparelli). Citons aussi

Maurice Renard et les arachnoïdes invisibles du

Péril Bleu (1910),

La Guerre des mouches de

Jacques Spitz (1938), considéré comme un des premiers grands romans du genre, et comment oublier

Rosny aîné, dont le premier roman, en 1895, était une fable SF étonnement avant-gardiste, et qui publiera, oscillant entre l'aube et la fin des temps, de la SF (

La Mort de la terre, 1910,

Les Navigateurs de l'infini, 1925) et de la

fantasy (

La Guerre du feu, 1909,

Ambor le loup, 1931) jusqu'en 1935 ?

Tant qu'à parler de

fantasy, si le médiéval fantastique est loin alors d'avoir pénétré le territoire, le roman historique "de cape et d'épée" est en pleine santé, et le pendant du

cow-boy américain sera plus que jamais "le mousquetaire" (au sens dumasien du terme), notamment au travers du

Capitan et des

Pardaillan de

Michel Zévaco (entre 1905 et 1918), des nombreuses suites du

Bossu (de 1893 à 1929) et de l'improbable rencontre entre

d'Artagnan et Cyrano (1925) de

Paul Féval fils, et, surtout, de

L'Homme au masque de fer (1931) d'

Arthur Bernède, encore lui, qui marqua durablement les mémoires. Je vous parlerais bien aussi de la figure plus que controversée de

Jean d'Agraives, colabo avéré, voleur patenté (le

Scaramouche de

Sabatini), mais exaltant auteur jeunesse aux nombreux pirates et chevaliers.

Tout ceci, évidemment, sans oublier les classiques à l'eau de rose, qu'on passe par les ultra prolifiques

Max du Veuzit (alias Madame Alphonsine Vavasseur) et

Delly (le frère et la soeur Petitjen de la Rosière), ou

Alain-Fournier et son

Grand Meaulnes, et des oeuvres sociales plus marquées, comme celles du régionaliste suisse

Charles-Ferdinand Ramuz (

La Grande peur dans la montagne, 1925) ou la saga de

Jean-Christophe de

Romain Rolland qui, parue entre 1904 et 1912, sera perçue comme une oeuvre d'amitié franco-allemande et vaudra à son auteur le Nobel de littérature en 1914.

La littérature populaire brasse large, et tous ces récits, selon les modèles en vigueur, passent par une prébublication dans les journaux et périodiques d'alors comme le très populaire

Le Matin (fondé en 1883),

Faits-divers illustrés (1905) ou

Détective (1928, notre

Nouveau Détective actuel), ou dans de nombreux fascicules dédiés (format en vogue depuis le XIXème et qui serait l'ancêtre, si l'ont veut, des magazines autocontenus au nom de leurs héros de l'Amérique des années 30), avant de se retrouver reliés (les fameux "romans de gare") dans des collections comme

Le Roman d'aventure (1908), qui verra notamment passer

Jean de la Hire (dans un récit dont un des personnages n'est autre que le père du

Nyctalope),

Paul d'Ivoi,

Gustave Le Rouge,

Arnould Galopin et même

Pierre Giffard, un des instigateurs du Tour de France, qui fut aussi un excellent auteur jeunesse. (A ce titre, la majeure partie des dates que je donne est sujette à ajustement, puisque j'use interchangeablement des parutions dans la presse et en volume - par exemple,

La Roue fulgurante de

Jean de la Hire est parue dès 1906 dans

Le Matin, mais n'a été relié chez

Tallandier qu'en 1908.)

Le cinéma s'empare évidemment lui aussi du format. Aux

serials américains répondent les feuilletons français, à un rythme fou (

Louis Feuillade adapte cinq romans de

Fantômas entre 1913 et 14), les deux modèles s'inspirant l'un l'autre : on attribuera ainsi aux

Vampires de ce même

Feuillade (1915) l'archétype des femmes fatales à la

Catwoman (le

serial sera par ailleurs lui aussi salué par les surréalistes), et, toujours de

Feuillade, la figure de

Judex (1917), justicier

dandy en chapeau et cape, deviendra l'éminent

Shadow. Un prêté pour un rendu, d'ailleurs, car c'est justement sous le nom de

Judex que le

Shadow apparaîtra dans les premières traductions des

comic strips dans la langue de

Pierre Pelot à la fin des années 30 (titrés

L'Ombre de Judex). Dans un autre genre,

Vidocq, mort depuis une cinquantaine d'année, devient un personnage de cinéma en 1909 sous les traits de

Harry Baur (il n'aura jamais de roman à sa gloire, mais

Vidocq a écrit lui-même et ses mémoires inspireront notamment

Monsieur Lecoq,

Jean Valjean,

Auguste Dupin chez

Poe ou

Rodolphe de Gerolstein chez

Sue, et une bédé dès 1939,

Les Aventures véridiques du policier bagnard Vidocq par

Giffey et

Laude).

Et dans le sillage de l'inévitable

Tintin (1929) apparaissent en Franc(ophoni)e à la fin des années 30 les héros des

comic strips américains, qui déteignent forcément sur les nôtres et s'exportent sur le format (

Arsène Lupin et

Rocambole y arriveront dans les années 40,

Monsieur Lecoq dans les 50), et également dans les magazines de bande dessinées, comme

L'Epervier bleu dans

Spirou, par exemple. On voit aussi arriver de nombreuses bédés de SF, à l'image de

Futuropolis (à l'inspiration évidente) en 1937, pendant que se joue une pseudo-"guerre" frontalière entre le magazine

Tintin bruxellois et le

Journal de Mickey parisien (ça parait absurde de nos jours alors qu'ils sont devenus deux grosses machines à licence, mais

Superman -enfin,

Marc, Hercule moderne ou

Yordi, selon les aléatoires traductions de l'époque- sera publié dans les deux périodiques).

Il y a d'ailleurs à ce titre une chose très intéressante à noter, c'est que si la période d'hyperpopularité du

pulp américain se fait plutôt entre-deux-guerres, avec l'apparition de personnages comme

Conan et

Doc Savage dans les années 30, elle a eut lieu avant 1914 chez nous. Dans les années 20, un désaveu populaire certain marque une franche séparation entre des lecteurs désenchantés et l'enthousiasme patriotique de la presse pendant la guerre (un périodique comme

Le Petit Journal, qui annonçait cinq millions de lecteurs en 1900, voit son chiffre tomber à 400mille en 1919 alors que les élans politiques de sa rédaction s'affirment), et puis le contexte des années folles va réellement faire décoller le cinéma.

Le début du siècle littéraire est emprunt des évolutions scientifiques et artistiques, jusqu'à s'inspirer mutuellement (les illustrations de cet article cachent -bien mal- un tableau du cubiste

Juan Gris et un autre du surréaliste

Magritte), les péripéties absurdes, anticipations insensées et évocations graphiques de certaines aventures devenant autant d'étendards picturaux, de modèles de pensées nouveaux voire de manifestes de

vies nouvelles, chaque récit étant marqué, tous comme ses cousins américains, autant d'impératifs économiques que d'une indiscutable effervescence créative. Le XXème siècle n'est plus le XIXème, et loin de s'en être simplement rendu compte, sa frange fictionnelle la plus gratuite s'en est carrément faite apôtre. Une observation qui, si elle est indéniablement plus palpable dans la littérature parisienne, se fait des deux côtés de l'Atlantique et donne naissance, bien au delà de leurs formats de distribution, à des pratiques narratives curieusement analogues.

Et comme en Amérique et comme je l'ai précisé plus tôt, j'arrête mon historique avec la Deuxième Guerre, de manière assez aléatoire mais pas innocente. Les magazines de fiction et romans-feuilletons continuent bien évidemment sous l'occupation, mais la scission de la France fait de ces quelques années un monstre éditorial complètement fou. Et après la libération, c'est l'explosion... Les années 50 verront le développement du format poche, et la fiction populaire sera publiée hors des journaux et des magazines, exactement comme aux Etats-Unis. Les fascicules ne disparaissent pas pour autant, mais prennent la forme de véritables magazines au sens moderne. Devant l'expansion du marché, il n'est plus question de parler de "

pulp" ou de "roman de gare" en rassemblant tout et n'importe-quoi, la littérature "de genre" se développe comme elle n'avait encore jamais pu le faire, et il devient rapidement nécessaire de nommer ses branches avec précision. On commence réellement à parler de SF, de

fantasy, de

spyfy, et à les historier. Apparaissent alors

Nestor Burma (1943),

Fantax (1946),

Blake et Mortimer (1946),

Tarou (1949),

OSS 117 (1949), des auteurs comme

Jimmy Guieu, qui fit la gloire de

Fleuve Noir Anticipation (dès 1954),

Albert Bonneau, spécialiste du

western, ou

Georges Chaulet, empereur du

pulp jeunesse (

Fantômette,

Les 4 as, c'est lui), des magazines comme

Vaillant (1945),

Fiction (1953, lié au

Magazine of Fantasy and Science-Fiction, leader du

pulp nord-américain) ou

Météor (1953), qui mèneront à

Métal Hurlant,

Rahan,

Blade,

Henri Vernes et des tas de magazines/bédés/personnages/auteurs fascinants qui donnent à la liste des choses franco-françaises dont je veux parler des allures de Manuscrits de la Mer Morte déroulés dans le désordre... et j'adore ça.

Oh, et un dernier petit détail : d'

Arsène Lupin à

Rouletabille, de

Gustave Le Rouge à

Rosny aîné, la très large majorité des titres et auteurs que je liste ici est disponible libre de droits au format numérique, si la curiosité vous y conduit...

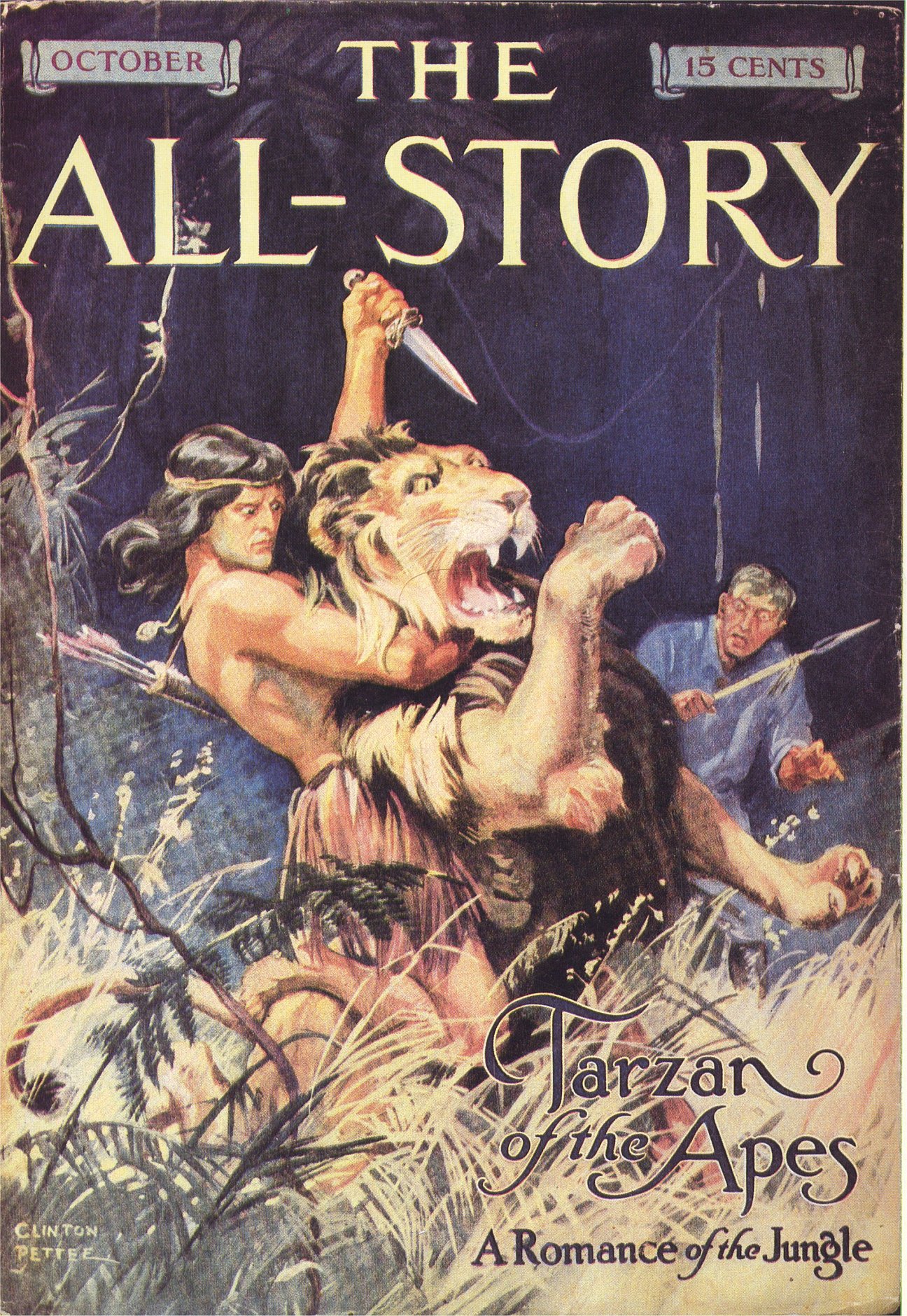

La vérité, c'est que la majeure partie des blancs civilisés qui débarquent dans la jungle sont en fait absolument incapables de s'en sortir sans l'aide (voulue ou non) de Tarzan. Jetez un oeil à la couverture que je vous ai mise sur la droite : c'est la toute première image de Tarzan jamais éditée, lors de sa parution dans All-Story en octobre 1912, sous le pinceau de Clinton Pettee. Tarzan y combat vaillamment un lion, mais pourquoi un tel affrontement ? Pour défendre le petit gars derrière, William Cecil Clayton, le prétendant tout propre et bien éduqué de Jane, qui assiste, impuissant, les yeux exorbités, à la joute.

La vérité, c'est que la majeure partie des blancs civilisés qui débarquent dans la jungle sont en fait absolument incapables de s'en sortir sans l'aide (voulue ou non) de Tarzan. Jetez un oeil à la couverture que je vous ai mise sur la droite : c'est la toute première image de Tarzan jamais éditée, lors de sa parution dans All-Story en octobre 1912, sous le pinceau de Clinton Pettee. Tarzan y combat vaillamment un lion, mais pourquoi un tel affrontement ? Pour défendre le petit gars derrière, William Cecil Clayton, le prétendant tout propre et bien éduqué de Jane, qui assiste, impuissant, les yeux exorbités, à la joute.