Ces deux courts romans ont la particularité d'être écrits par une femme et un noir. Ca n'a l'air de rien, mais dans le contexte éditorial moderne, c'est loin d'être anecdotique. Les deux auteurs, Kij Johnson et Victor Lavalle, avaient d'ailleurs le même discours : leurs textes étaient une "réponse" à une nouvelle de Lovecraft (La Quête onirique de Kadath l'inconnue et Horreur à Red Hook respectivement), débarrassés des préjugés du Grand Taré.

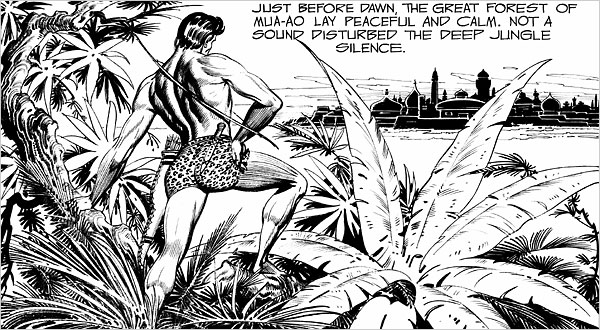

The Dream-Quest of Unknown Kadath, par Jason B. Thompson

Et soit, bonne idée, vraiment bonne idée, tant les récits d'origine puent la xénophobie et la misogynie, mais justement, est-il toujours possible, en 2018, de parler d'HPL sans systématiquement en venir à ces points ?

Evidemment, oui, mais la question a logiquement pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années, quand les questions sociologiques et idéologiques de la littérature populaire ont commencé à inquiéter les parents responsables sur Facebook (vous vous souvenez des conneries d'une association 'ricaine à propos de Blanche Neige?).

Bon, perso, dire que j'aime Lovecraft c'est comme dire que j'aime les patates à l'eau - ça s'mange, mais c'est loin d'être c'que j'trouve de plus savoureux (je lui préfère largement la terrifiante mondanité de David H. Keller, par exemple - La Chose dans la cave...). Toutefois, il est l'inspiration visible et marquée de nombreux auteurs (de l'époque et futurs) que j'apprécie énormément, et si je préférerai toujours lire Jirel crapahuter dans les enfers pour de nobles motifs (son honneur, puis l'amour), il m'est difficile de ne pas considérer l'île maléfique de Dagon comme le terreau fertile qui a vu naître l'environnement de Catherine Moore. Car là est tout l'intérêt du monsieur à mes yeux : son influence.

Ech-Pi-El savait créer des mondes et poser des ambiances, ce qui est quelque-chose qu'on oublie un peu vite tant l'adjectif "lovecraftien" a été dévoyé de son sens, jusqu'à en perdre toute pertinence ou utilité, exactement comme n'importe-quel texte un brin tragique aux accents élisabéthains est automatiquement qualifié de shakespearien.

De fait, la perception de l'oeuvre de Lovecraft change radicalement selon sa perspective. Demandez aux fans ce qu'ils en pensent, et ils vous parleront de cette déconnexion de la réalité, de la perte de repères, de la véritable terreur que l'auteur parvient à transmettre, mettant ses héros (souvent des incapables, par ailleurs) dans des situations qui les dépassent complètement. Parlez-en à une personne qui n'a jamais lu HPL, et deux poncifs vous sauteront à la gueule : les tentacules et le racisme.

En même temps, c'est très difficile de passer à côté. Howard Philip Loveraft n'est pas Edgar Rice Burroughs, on n'accuse pas son oeuvre à tort à cause d'une exploitation cinématographique racoleuse. Lovecraft était bel et bien un gros con. J'ai lu ses nouvelles, ses poèmes, ses notes et ses lettres (pour le peu qu'on en a), plusieurs fois, et il m'est impossible, même en ayant parfaitement assimilé l'idéologie de son temps (on la retrouve aussi, nettement moins explicite, chez Robert E. Howard, un autre névrosé chronique), de tiquer devant les descriptions de "singes graisseux" ou de "métisses dégénérés", d'autant que, contrairement à Howard, Lovecraft n'a pas le masque d'un monde antique imaginaire derrière lequel se planquer, ses récits sont pleinement contemporains... Et pleinement putain de racistes.

Oui, mais. Justement.

Il est très important de remettre l'oeuvre dans son contexte, de comprendre son auteur, et il est indéniable que Lovecraft n'aurait jamais été un si bon auteur horrifique s'il n'avait pas été perclus de toutes ces idées. Lovecraft évolue dans un sous-genre fantastique devant plus ou moins tout à la fameuse inquiétante étrangeté freudienne (un concept contemporain, l'essai ayant été publié en 1919). Non qu'Ech-Pi-El s'en réclame, mais elle correspond autant à un mal latent chez l'écrivain qu'aux réelles préoccupations de son temps. J'ai, à ce titre, déjà évoqué son adhésion aux idéaux aryens. Son écriture est entièrement basée sur le concept de l'autre, cette menace contre laquelle on ne peut rien, des émotions et tabous sociaux subtilement teintés de frustration (tous ses héros sont autobiographiques). L'étranger, le changement, le progrès, voila ce qui faisait peur à Lovecraft (qui disait souvent être né dans le mauvais siècle), et l'inconnu en devient le grand méchant de toute sa littérature. Ce qui fait la qualité du genre horrifique, c'est son rapprochement de la réalité, à quel point il est capable de trouver les trous dans nos certitudes, et des peurs bien réelles de Lovecraft aux entités cosmiques qui peuplent sa prose, la frontière est ténue.

Et, de la même manière que chaque auteur ayant repris le mythe lovecraftien y a mis un peu du sien, chaque lecteur perçoit les thèmes et l'esthétique du Grand Taré de Providence à sa manière. Car celle-ci n'est en aucune manière réductible à ses tendances fascistes ; elle a créé tout un genre et bavé sur les frontières de beaucoup d'autres, sur tout type de média, au point de parfois en devenir méconnaissable (les jeux vidéo japonais, Stephen King, Metallica, même la face sombre de Pluton s'appelle Cthulhu Regio...). C'est d'autant plus important à noter que Lovecraft n'a pas connu de succès de son vivant. C'est sa continuation dans la bouche et sous la plume des autres qui a fait sa renommée.

Lovecraft, comme Tolkien, est devenu un sujet d'étude. Il n'appartient plus à un genre littéraire, à une frange de fans, ou aux quelques milliers de lecteurs de Weird Tales d'il y a un siècle. Il appartient à l'histoire de la fiction et, comme tout sujet d'Histoire, doit venir avec son petit carton d'avertissement. Oui, ses idées sont vieilles, passées, fanées même pour son époque, il était bassement raciste et xénophobe, haïssait les femmes et l'idée d'une relation sexuelle le dégoûtait. C'était un petit garçon terrifié dans un monde trop grand, trop cosmique pour lui. Et il a couché sa névrose sur papier, devenant l'un des auteurs fantastique les plus respectés au monde.

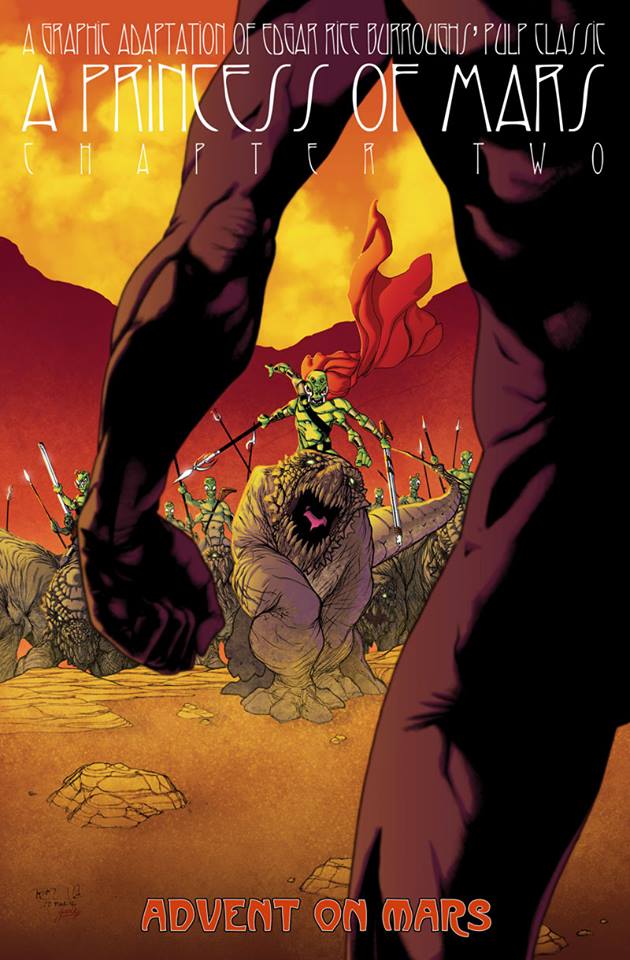

The Dream-Quest of Unknown Kadath, par Ernő Juhász

J'ai parfois entendu parler de "javeliser", voire carrément d'interdire Lovecraft. Et je trouve ça profondément stupide. D'abord parce qu'on ne retouchera jamais les textes, ensuite parce que c'est inutile de toute façon : le racisme n'est en aucune mesure le facteur qui fait aimer Lovecraft, et ses oeuvres dérivés se veulent héritières d'une ambiance toute particulière, de monstres fantomatiques et d'entités cosmiques tentaculaires, d'une terreur quasi-palpable de choses pourtant incompréhensibles et de la petitesse apocalyptique de la nature humaine. Le Mythe de Cthulhu, étendu au fil des générations, n'est pas raciste (demandez à Frank Belknap Long ou à Brian Lumley), il n'a même plus rien de la xénophobie originelle.

Lovecraft est-il raciste ? Oui. Son racisme a-t-il influencé son écriture ? Oui. Mais peut-il encore nuire ? Clairement, non. Les auteurs qui s'en réclament savent, les lecteurs qui l'apprécient aussi, et s'il est parfaitement compréhensible qu'on n'ait pas franchement envie de s'infliger ce type de lecture, personne ne se dit fan de Lovecraft pour autre chose que les récits d'horreur.

Des auteurs aux idéologies dégueulasses, on en a des kilos, et pas moins en France qu'ailleurs (on reparle de Céline ou du caractère profondément miso des Fleurs du mal ?) et si ça fait évidemment tiquer à chaque réédition, il m'apparaît, précisément parce qu'ils ont des idéologies dégueulasses, pertinent et important de les publier. C'est la base même du Fahrenheit 451 de Ray Bradbury : un livre interdit devient soudain beaucoup plus dangereux, peu importe ce dont il parle.