Cette gigantesque affiche du Jour où la Terre s'arrêta sur un cinéma de Broadway, le 4 novembre 1951. Photo de Robert M. Lester.

vendredi 26 janvier 2018

mardi 2 janvier 2018

Onze... livres de 2017

Avant toute chose, j'ai un aveu à faire : j'en ai fait le bouquin de 2016, j'ai crié crever d'envie après la suite, et au final, j'ai pas lu Liu Cixin. Je sais pas pourquoi (enfin, si, je sais, j'ai lu sur ActuSF l'ouverture avec la fourmi, et elle est dégueulasse, et j'ai lu d'autres trucs après ça, et comme il fait six cent pages j'ai pas encore osé l'ouvrir), mais je me dit que, comme il y a un troisième tome encore à venir, j'ai largement le temps de lire tout ça l'an prochain en mode boulimique au bord de l'automne.

Et à part ça ? 2017 fut une année riche de nombreuses découvertes autant que de confirmations, avec les habituels accents pop et pulp mais aussi plein de trucs un brin plus pensifs qui font tourner mon cerveau à plein à l'heure. Même que j'ai eu du mal à trier. A un moment, je me suis même demandé s'il ne serait pas judicieux de faire un top bédé et un top prose séparés. Ca m'apparaissait presque logique, surtout en notant le clair déséquilibre dans mes sélections de l'an dernier, où j'avais par exemple été totalement incapable de laisser un produit aussi pop et dispensable (malgré sa réelle qualité) que Vampirella-Aliens de côté alors que j'avais taillé sans la moindre hésitation des trucs (tout aussi pop) comme les Dragons de Marie Brennan ou les Dinosaures de Victor Milan de ma liste de lecture (à la place, j'ai lu Liu Cixin, avec les résultats que vous connaissez). Et puis je me suis dit que je ne faisais pas ça pour l'autres top, que je mêlais téléfilms, courts, DTV et documentaires à ma sélection cinéma et que ça me paraissait même totalement absurde de penser faire autre... Alors je ferais pareil ici.

Voici donc, dans le désordre stylistique et thématique (mais par ordre chronologique), mes onze romans, bédés, nouvelles et anthologies favoris de 2017.

Neil Gaiman - Norse Mythology (W.W. Norton, 7 février)

Celui-là, je l'avais prévu. Tellement prévu qu'il fut, ainsi que je l'annonçais dans ma wishlist de janvier dernier, mon premier livre de 2017. Sur la lancée d'A View From the Cheap Seats, malguidé (si, ça se dit) par un titre lambda qui puait l'encyclopédie, j'ai longtemps cru que Norse Mythology serait un livre de textes et pensées de Gaiman sur les dieux nordiques et leur puissance évocatrice (qu'il exploita notamment dans American Gods, curieusement d'actualité, ou Odd et les géants de glace). C'était déjà bien intéressant comme idée, mais quand j'ai ouvert le bouquin (enfin, l'epub) et que je suis tombé sur une série de courts contes plus ou moins liés avec des dieux pas toujours aux places auxquelles on les imagine, j'ai été aussi surpris qu'emballé. Norse Mythology reprend le sujet et le style lyrique et quelque peu impersonnel des récits de l'Edda, avec une touche pince-sans-rire toute gaimanienne, réécrivant ses légendes comme on les raconterait à un enfant sans toutefois se départir de la destinée apocalyptique inhérente au sujet. C'est drôle, épique, plein d'esprit, et l'écriture compacte ainsi que le côté "best-of de faits fabuleux" rendent la chose aussi aisée que délectable à lire. Ca m'a honnêtement parfois fait penser au style simili-enfantin de Coraline, avec une couche de chanson de geste par dessus, renforçant d'autant l'écart entre les côtés à la fois balourds et poétiques de personnages hors-du-commun. Le parfait bouquin à lire à huit ans planqué sous la couverture, ou raconté par la voix grave de papa. J'ai pas encore lu la VF (sortie le 18 mai au Diable Vauvert sous le titre un peu loupé de "Mythologie Viking"), mais j'n'ai aucun doute sur sa qualité, ayant été confiée à Patrick Marcel, un monsieur qui n'en est pas à son premier Gaiman (Coraline, Neverwhere, L'Océan au bout du chemin, Miroirs et fumées) et qui, exemples complètement (mais alors complètement) au pif, s'occupe aussi des adaptations du Trône de fer, de toute la VF d'Alan Moore et de plein de trucs lovecraftiens (lisez son Atlas des brumes et des ombres!).

Jean-Laurent Del Socorro - Boudicca (ActuSF, 6 avril)

Je ne connais pas Jean-Laurent Del Socorro, mais Boadicée, je sais qui c'est ; sorte de Vercingetorix à l'anglaise, figure historique, certes, mais mythique surtout, que cette vraie-fausse autobiographie rédigée dans un présent sec et un vocabulaire brut image avec beaucoup d'élégance. Evidement, on arguera qu'humaniser les héros rendus flous par le temps est le lot de tout récit dédié à une personne historique et que, dans le paysage imaginaire moderne, qu'un jeune auteur se fade d'un bouquin ouvertement féminin (pas féministe, pas confondre) puisse faire lever un sourcil, mais il y a les questions que la critique et l'édition posent, et les réponses que la lecture apporte. Et Boudicca est une fantastique fresque bourrée de détails, une chronique légendaire éminemment poétique et pleine de magie, mais définitivement ancrée dans une réalité qui, si elle fait évidement écho à des questions actuelles, aussi bien sociétales qu'identitaires, n'en affiche pas moins une réelle volonté historique. Boudicca n'est pas un effort marathonien (deux cent pages à tout casser), et tant mieux, car, emmené par un personnage multifacette qu'on a franchement envie de suivre jusqu'au bout de son périple (quand bien même on connaîtrait sa fin à l'avance), il est le prototype parfait de ces bouquins "prend aux tripes" qu'il est proprement impossible de lâcher avant la fin. Je sais, c'est très cliché comme observation, mais c'est la vérité, et alors que même une nouvelle de Kull est quelque chose que je lis en deux ou trois étapes, que je m'enfile comme ça d'une traite un roman choisi presque au hasard (je me le suis procuré au milieu de l'été lors d'une braderie "tout à 1€" chez emaginaire, la boutique numérique d'ActuSF) est un signe assez évident de sa qualité. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mon livre de l'année, mais il est indiscutablement sur le podium, et il m'a suivi encore un moment après sa fermeture - et ça aussi, c'est un signe évident de qualité. Monsieur Del Socorro, je suis ravi de faire votre connaissance.

Clark Ashton Smith - L'intégrale (Mnemos, 10 juin)

Quels pavés... Et quelle qualité ! Avec ce projet participatif, financé à environ 12millepourcent et seul auquel j'aie jamais adhéré de ma vie (d'ailleurs, je liste ici la date à laquelle j'ai reçu mon exemplaire -numéroté, la classe-, la chose étant parue en librairie en épisodes à partir de septembre -avec la sortie de Zothique, Averoigne devrait suivre en février prochain-), Mnemos se proposait purement et simplement de (re)traduire TOUT Clark Ashton Smith, du moins tout son versant fantasy (resté incomplet chez NéO et à la côte proprement impensable aujourd'hui). Et quand on a lu et relu les trois malheureuses nouvelles du monsieur parues dans les anthologies de Jacques Sadoul, résolu de le faire en VO faute de traduction accessible, et passé des années à réfléchir son oeuvre à la lumière souffrée de ses contemporains de Weird Tales, finir, enfin, par tenir trois gigantesques volumes (que j'peux pas ouvrir, certes, mais qui puent tellement la classe dans ma bibliothèque et dont j'ai de belles versions numériques superbement optimisées pour compenser) comprenant l'intégrale des cycles monstrueux de l'apocalyptique Zothique ou de la cthulhuesque Hyperborée (entre autres), plus quelques bonus bien sentis (la boite était remplie jusqu'à la gueule de posters, cartes postales, marque-pages et autres goodies inutiles mais tellement plaisants), ça fait quand même tout drôle dans son intérieur de soi-même. La traduction est au diapason, tout à fait excellente, retranscrivant l'atmosphère bouillante et oppressante des récits de Klakash-ton avec un certain brio (et, vu ce qu'avaient donné les dernières intégrales de Robert Howard chez Bragelonne, c'est bien ce qui me faisait le plus peur), pour un voyage angoissant de presque mille cinq cent pages. Par ailleurs illustré à titre posthume par ce fou génial de Zdzislaw Beksinski et tout un tas de gens de bon aloi, ce truc prend des allures de bible multivolume insensée, un objet de bruit et de fureur comme policé par une édition en faisant un article de luxe. Indiscutablement la publication de l'année, ces livres ne sont pas seulement de mon top annuel, oh non, ils ont aussi eu droit à une entrée instantanée dans le club très fermé de mes bouquins favoris de tous les temps.

Ken Liu - Le Regard (Le Belial, 15 juin)

L'an dernier, j'attendais chez Belial l'intégrale complétée de La Patrouille du temps de Poul Anderson, deux gros volumes avec de jolies couvertures de Caza qui feraient plaisir à mes yeux et se suicider mon portefeuille. Leur nouvelle gamme Pulp, lancée avec du Jack Vance (et qui a vu paraître les deux premiers volumes du Capitaine Futur d'Edmond Hamilton -alias Capitaine Flam- au printemps), m'intéressait aussi... Et puis je suis tombé sur quelque chose de plus intriguant encore : la collection Une Heure lumière. Il m'arrive souvent de dire que j'ai le niveau d'attention d'un gamin de huit ans, et que lire un roman, c'est long, très long, trop long, pour le gamin de huit ans dedans mon intérieur de moi-même. Par ailleurs, j'ai toujours trouvé l'exercice de la nouvelle plus intéressant, obligeant les auteurs à développer en peu de lignes des concepts qui auraient rempli des livres entiers, offrant au modèle une forme d'urgence conceptuelle passablement exaltante (sans en minimiser la qualité, je trouve, par exemple, L'Eclat du phénix infiniment supérieur à Fahrenheit 451). Entre les deux, il y a la "novella", un récit ni long ni court dont la collection du Belial se faisait porte-étendard. Et à une demi-douzaine de sorties par an annoncée, j'aurais déjà pu en lister un paquet dans mon top précédent (Dragon de Thomas Day, Cookie Monster de Vernor Vinge, L'Homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu), mais les hasards de la sélection en avaient décidé autrement... Cette année, le vénérable Greg Egan aurait fait une bien belle entrée avec son élégant Cérès et Vesta (une exploration du dilemme du tramway sur fond de boat peoples spatiaux), ou bien les 24 vues du mont Fuji de Zelazny (prix Hugo 1985 jusqu'alors inédit en France), mais on reviendra vers Ken Liu avec Le Regard, une nouvelle publiée à l'origine dans le recueil Paper Menagerie (2014) et qui était inexplicablement absente de la (pourtant allongée) version française. En essence un polar cyberpunk hardboiled plein de néons nocturnes tout à fait classique, Le Regard trouve souvent le moyen de prendre son lecteur à contre-pied. Pas question ici de chercher avec la protagoniste l'identité du criminel, on n'est pas dans un whodunnit, tout se centre sur les outils à disposition de la police et ceux qui poussent au meurtre dans cet univers augmenté (le changement du titre de la nouvelle, du Regular de la VO au Regard de la VF, en devient presque un élément d'intrigue à part entière), et comment une privée seule avance, au rythme de l'utilisation du gadget-titre (le regular/régulateur en question), vers le dénouement de son enquête, et toutes les choses au milieu. Le tout est soutenu par une écriture particulièrement froide que n'aurait pas renié Dashiell Hammett, une bonne couche d'argot de futur et la précision des descriptions toujours très documentalistes de Liu qui, par un curieux jeu de références et d'actualités, m'a souvent fait penser à des récits d'Egan (notamment L'Assassin infini) et au tech-noir du Schroedinger's Gun de Ray Wood (une des meilleures nouvelles de 2015) ; un genre de William Gibson qui serait allé à l'école, en fait... T'es cher, Belial (4€ les cent pages en epub, le double -parfois plus- en physique, quand même), mais t'as gagné, elle m'intéresse, ta collection.

Dan Abnett et Phil Winslade - Lawless v01: Welcome to Badrock (Rebellion, 28 juin)

Les publications 2000AD, c'est toujours un peu curieux. On lit ça par tout petits bouts, étalés sur des mois, dans deux magazines différents, et des fois, on se surprend à découvrir la relative petitesse d'une série qu'on suit pourtant assidûment depuis des années. Ainsi donc, contrairement à ce que pourrait laisser croire la relative sagesse de ses cent soixante pages, Welcome to Badrock compile presque tout ce qui est sorti de Lawless à ce jour dans Judge Dredd Megazine (à savoir les trois premiers arcs, parus respectivement en 2014, 15 et 16, le quatrième étant précisément en cours de publication au moment où est sorti ce TPB), et quand on a l'habitude de lire la chose à raison de 7-8 pages mensuelles 5-6 mois sur douze, ce presque-gros volume fait sacrément plaisir. Ce qu'il y a dedans ? Un western de l'espace sans concession narrant les exploits du Marshall Metta Lawson dans la ville frontière de Badrock, entre bagarres de saloon, colons vindicatifs et indigènes incompris, pétri des poncifs du genre et passé à la moulinette 2000AD, livrant secrets, mutants et gros gunfights badass par paquets de douze. Rythmée par une narration ultra-compacte et habillée par un dessin absolument splendide, Lawless est tout simplement l'une des meilleures séries du catalogue Rebellion actuel (avec Kingdom, incidemment une autre création d'Abnett). Par ailleurs, je lis tout ça au format numérique mais, comptant la difficulté pour se procurer un abonnement 2000AD papier ou un Judge Dredd Megazine en France, ce TPB devient tout simplement indispensable.

Francesco Francavilla - The Black Beetle: Kara Böcek (Dark Horse, 6 septembre)

2009 ! Francesco Francavilla, blogueur pulp et cover/poster artist de génie, a commencé cette bédé en 2009. Oh, c'est loin d'être le seul truc sur lequel il a bossé (depuis ses débuts éditoriaux, il a offert au personnage quatre mini-séries chez Dark Horse et signé de nombreux fill-ins - sur Black Panther et Daredevil chez Marvel, notamment), mais ce Kara Böcek, à l'origine un webcomic au format italien (un choix malin pour lire sur les écrans larges des ordinateurs), il avait juré de le finir un jour. C'est désormais chose faite avec la publication de ce graphic novel d'une cinquantaine de pages, en couverture dure à l'européenne et rempli à ras bord de doubles pages de l'awesome (et d'un paquet de dessins préparatoires pour les pages qu'il a pu/du retravailler pour les adapter au format). L'histoire, c'est du grand classique, du pulp épicé de la grande époque, avec son héros en costume à mi chemin entre le Shadow et le Frelon Vert, ses méchants nazis, et ses secrets, dans l'Istanbul-des-mystères qu'on trouve dans tant de récits (un peu la planète Mars des villes du monde). Et bien entendu, c'est absolument superbe, plein de suspense et de coups de poing au menton, dans un délire narratif ultra inventif (comme dessiner les cases de sa bédé dans les fenêtres d'une devanture, par exemple) qui rappelle autant l'urbanisme génial d'Eisner que les énormes demi-pages d'illustration des dime novels. Quand je parle de mecs qui me donnent envie de lire/faire de la bédé, y a des noms qui reviennent souvent, et aux côtés des Warren Ellis, des Marcelo Frusin, des Brian Azzarello, des Morris et des Hergé, y a Francesco Francavilla. (Notez par ailleurs qu'il m'a fallu attendre encore un peu avant de pouvoir lire la bête, parce que si Dark Horse a sorti l'édition hardcover début septembre, le numérique n'est, pour une raison aléatoire, sorti que le 12 décembre.)

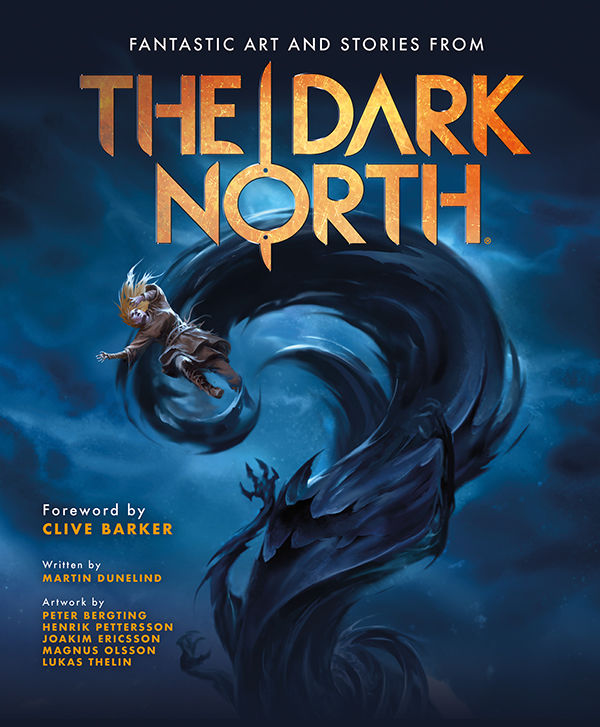

Martin Dunelind - The Dark North (Dark Horse, 27 septembre)

Anthologie horrifique suédoise, art book, projet Kickstarter de l'apocalypse, The Dark North est beaucoup de choses. Ce qu'il n'est pas, en revanche, c'est décevant, au point qu'il me soit très difficile d'en parler autrement qu'en une cavalcade de superlatifs (ce que je vais essayer très fort de ne pas faire). Deux ans après avoir été financé par ses lecteurs, ce monstre peut facilement s'apprécier pour son art, que son casting gimmickeux d'illustrateurs et conceptartistes vidéoludiques (cinq au total, dont je vous épargne la liste) rend tout à fait particulier, mais s'il a à sa tête Martin Dunelind, auteur de SF local, ce n'est pas par hasard. Rarement ai-je vu une telle démonstration de ce que peut bien signifier le terme "illustration". Non que ce soit spécialement qualitatif (c'est beau, mais rien de révolutionnaire), mais c'est vraiment dans l'alliance de ce dessin pour le moins original avec le texte que The Dark North prend tout son sens. Un concept art est précisément ce qu'il désigne, et remplir chacun de ceux-ci de la signification des cinq étranges récits qui composent ce livre est une expérience tout à fait particulière, d'autant qu'ils occupent un maximum d'espace, faisant du texte le petit coeur fragile mais indispensable de ce gros volume (par ailleurs à ma connaissance uniquement imprimé en hardcover). J'y retrouve le même genre de frisson que dans le superbe Beowulf: A Tale of Blood, Heat and Ashes (ou, platement, "Un héros de légende" par chez nous) de Nicky Raven et John Howe, le genre de bouquin qu'on regarde pour son art, mais qui marque pour son histoire. Et pour qui n'a jamais lu de prose tillverkad i Sverige, peu importe son choix de langue de traduction, The Dark North ne vole pas son titre. On est loin de l'adaptation "légende pour gosse" de l'Asgard de Papa Gaiman - c'est aussi inquiétant que fascinant, aussi difficile d'accès qu'accrocheur, à la fois poétique et abrasif, mélancolique et violent. Deux cent pages de mythes et de contes du froid, passés, présents et futurs, entre forêts enchantées, autoroutes hantées et cités recomposées.

Nnedi Okorafor - Qui a peur de la mort ? (ActuSF, 5 octobre)

Le bouquin qui m'a fait lâcher Liu Cixin, et ma première lecture d'un mois d'octobre particulièrement chargé (vous verrez). Précédemment publié chez Panini en 2013 (collection Eclipe, avec une magnifique couverture de Joey Hi-Fi, aujourd'hui épuisé), ActuSF profite du récent boom de popularité de l'auteure americano-nigériane (la série Binti, prix Nebula et Hugo du roman court) pour offrir une nouvelle visibilité à ce roman qui fut l'un des fers de lance de la nouvelle vague de l'afrofuturisme (avec le Moxyland de Lauren Beukes), back in 2010. Et à raison. Livre culte, aimant à distinctions, optionné par HBO pour une adaptation à l'écran, Qui a peur de la mort est une brique de cinq cent cinquante pages aussi violente à lire que si on la prenait au coin de la gueule, bourrée à craquer d'idées et d'idéaux, foncièrement engagée (une évocation claire et graphique du conflit du Darfour, à peine déplacé dans un Soudan post-apo) mais sans jamais sacrifier l'imaginaire à la dénonciation. Je n'ai pas lu grand chose de Nnedi Okorafor (quelques extraits du premier Binti et de The Book of Phoenix à leurs sorties américaines en 2015, et toute sa production pour Clarkesworld), et si Qui a peur de la mort est moins scientifique et plus magique (littéralement) que ce à quoi je m'attendais à en voir ses successeurs, il est aussi plus viscéral et réflexif. Le genre de livre habité, fougueux et excessif qui place son auteur sur la carte. Et Nnedi Okorafor de se retrouver ainsi sur la mienne, en plein centre de la capitale de la fiction spéculative coup de poing contemporaine, avec des types comme les deux Liu (Ken et Cixin) ou Thomas Day (et auxquels je crève d'envie d'ajouter un jour Malka Older, quand Infomocracy sera accessible aux francophones)... Tiens d'ailleurs, quitte à traduire sur la comète, maintenant qu'on a republié Qui a peur de la mort, je veux Binti, bordel ! (A tout hasard, chez Une Heure lumière, sérieusement, le format est sur mesure... Belial ? quelqu'un ?)

Ian Edginton et D'Israeli - The Complete Scarlet Traces v01 & 02 (Rebellion, 17 janvier & 10 octobre)

2000AD again ? 2000AD again. Mais dans un style radicalement différent. Je parle souvent de post-pulp, je pourrais presque également créer une catégorie pré-pulp destinée à accueillir tous ces récits de la SF victorienne (pas steampunk, pas confondre, le steampunk c'est justement du post-pulp). En tête de liste figurerait assurément un monsieur comme H.G. Wells, et aussi des tas d'auteurs plus ou moins oubliés comme Edward S. Ellis qui permettront, justement, au steampunk de fleurir des années plus tard. Vous m'demanderez, pourquoi vouloir alambiquer ainsi une histoire paralittéraire que je passe des posts entier à tenter de démêler ? Eh bien parce que ça permettait d'expliquer le genre d'absurdité représenté par la bédé dont il est question ici, un travail indiscutablement steampunk dans l'idée, certes, mais sans "vapeur" à proprement parler, résolument pulp dans son traitement et qui, surtout, pousse son délire uchronique bien plus loin que la simple recréation victorienne. Voyez-vous, dans Scarlet Traces, il est question d'une humanité qui, après l'attaque des martiens de 1898, a rétroingénieré (si, ça se dit) la technologie laissée sur place par l'envahisseur pour changer le moindre petit aspect de son quotidien, d'un seul coup. Publié sur presque quinze ans (deux premières mini-séries en 2002 et 2006, et une conclusion en 2016), Scarlet Traces s'étale de l'invasion elle-même (une adaptation "pure" de La Guerre des mondes) à la "guerre froide" en passant par une tentative de contre-invasion dans laquelle on découvre que les martiens ne viennent pas de Mars (et, dans un style que n'aurait pas renié Alan Moore, que les Thars de John Carter, les Sélénites de Cavor et les Siluriens de Doctor Who ne sont pas des mythes). Tout ça vogue entre polar, espionnage et space op', empruntant autant à Nikolai Dante qu'à Dan Dare ou Future Shocks, et crée un univers foisonnant et multicouches qu'il est absolument délicieux de décortiquer, d'autant que le trait (qui mélange cartoon, horreur, et une touche résolument "indie") et la narration sont d'excellente qualité. A l'origine conçue comme un motion comics 100% web du début des années 2000, récupérée par ses auteurs sur les cendres de Cool Beans World (le site en question) et présentée à Rebellion presque par hasard, désormais officiellement terminée (une fin ouverte avec un gros cliffhanger...) et collectée en totalité dans deux superbes volumes, Scarlet Traces est une longue et rocambolesque lecture pleine de surprises, et vraiment une bédé à ne pas louper. Peut-être même ma favorite cette année (peut-être...). Notez que La Guerre des mondes d'Edington et D'Israeli a part ailleurs été publié en français par Kymera en 2006, et dans la même catégorie est sorti cette année Steam Man chez Delirium, traduction du comics éponyme de Dark Horse (2015-16) lui-même adapté d'une nouvelle de Joe R. Lansdale, un Pacific Rim post-victorien présentant un Goldorak à vapeur made in USA destiné à combattre les martiens après l'invasion (réussie, cette fois) de l'Angleterre.

Hergé - Peppy in the Wild West (Fantagraphics, 17 octobre)

Dans la catégorie des drôles de trouvailles, voici une bédé signée Hergé, provenant d'une vieille série oubliée, publiée aux Etats-Unis, et dont il m'a fallu remonter aux années 50 pour trouver trace en francophonie, lorsque Casterman éditait Popol et Virginie chez les Lapinos (en 1953, réédité en 1968). Originellement publié en 1934, Popol/Peppy est une espèce de Tintin à la mode Disney, bestiole anthropomorphique dont les aventures simplistes sont prétextes à une myriade de poursuites effrénées, ponctuées par l'humour particulier des cartoons d'alors. Un produit finalement pertinemment américain qui, pour les amateurs du bédéaste, est aussi surprenant à découvrir que balisé à lire, puisqu'on y retrouve pelle-mêle un paquet de gags et péripéties déjà vues dans Tim l'écureil, Les Aventures de Tom et Millie, et bien évidemment Tintin au Far West (qui date de 1931). De là à bouder sa lecture ? Aucunement. Peppy in the Wild West est un bout d'histoire séquentielle typique de son époque, une bédé à ranger à côté des premiers Lucky Luke ou de L'île au trésor de Tezuka, une aventurette naïve et rafraîchissante qui profite autant du trait de jeunesse d'Hergé (contrairement aux premiers Tintin, elle n'a jamais été retouchée) que de l'énergie débridée de ces bandes dessinées des premières heures qui doivent tellement au cinéma d'animation qu'on dirait des Silly Symphonies à lire.

Eric Henninot - La Horde du Contrevent, tome 1: Le Cosmos est mon campement (Delcourt, 18 octobre)

Plusieurs fois, souvent, trop peut-être, je répète ne pas aimer sélectionner de séries qui débutent et/ou sont incomplètes, mais tout aussi souvent, je regarde la bédé sur mon écran et ma seule pensée est "fuck it, c'est une des bédés de l'année". Case in point, le premier tome de l'adaptation de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, un roman fantastique à bien des égards, publié avec plein de gimmicks tout à fait particuliers (une bande son, la pagination à l'envers...) et qui reste pour de nombreux lecteurs l'un des meilleurs bouquin de la décennie, toute catégorie confondue. Moi, j'ai jamais lu La Horde du Contrevent. A vrai dire, je ne savais même pas qu'elle existait avant de tomber sur ce projet d'adaptation séquentielle. Depuis, son épopée éditoriale me fascine : La Horde était à sa conception un projet crossmedia complet, un peu caduque aujourd'hui, mais dont il reste des vestiges un peu partout sur la toile, d'un Kickstarter vidéoludique (Windwalkers) à, donc, cette bédé un peu folle. En travaux depuis 2011, l'effort soliste d'Eric Henninot (déjà vu à l'oeuvre sur Carthago et le spin-off XIII Mystery, pas un manche, quoi) a mis un bon moment à se dessiner (sans mauvais jeu de mot) : le bédéaste a longuement fait le siège de l'auteur et de sa maison d'édition pour les convaincre de le laisser réaliser cette adaptation, revenant à la charge pendant plusieurs années, montrant des tas de choses à un Damiaso à l'origine pas convaincu du tout par le style trop académique du dessin, et travaillant en freelance sur les projets du jeu vidéo et d'une hypothétique série télé... Et même une fois l'adaptation actée après qu'il ait signé chez Delcourt, Henninot a encore passé de nombreux mois à bosser sur son scénario et à préparer les designs des personnages, en montrant systématiquement les résultats à l'écrivain, qui avait fini par franchement adhérer à sa vision - ce qu'il répète à l'envi dans la préface, d'ailleurs. De ce travail de longue haleine et cette perspective à la fois très personnelle et totalement avalisée par son créateur, La Horde du Contrevent offre une vision presque surproduite de la bédé, vendue comme un véritable blockbuster par Delcourt et marketé comme le supplément ultime à un chef d'oeuvre intemporel de la fantasy francophone. C'est d'ailleurs à ce titre clairement orienté vers ceux qui connaissent et aiment La Horde, mais même en tant que néophyte (de l'histoire, sinon de l'univers, que mon exploration internet a fini par me rendre relativement familier), j'ai peu de mal à dire que toute cette hype était tout à fait justifiée. Il y a "un truc", une envie dans cette bédé qui dépasse clairement le cadre de sa pagination. Henninot l'illustre avec une certaine démesure, raconte une version beaucoup plus rentre-dedans des événement, caractérise ses héros comme des supersoldats et remplit chaque case d'un souffle littéral totalement outrancier qui vrille et hache son trait philippefrancquien d'ordinaire plutôt sage. Evidemment, disais-je, il s'agit des soixante-quatorze premières planches d'une saga prévue pour en compter cinq fois plus, c'est fait pour introduire les personnages, les enjeux de base, et il y a au final assez peu à en dire au delà de quelques notes de surface, mais au Diable si ça ne donne pas envie de lire la suite - c'est prévu pour dans six mois, et 'pouvez être certains que j'en reparlerai.

Mentions

Will Save the Galaxy for Food a l'insigne honneur d'être le premier audiobook que je liste dans mes tops - en même temps, qui de mieux pour raconter ce spoof space op' hautement absurde et subversif que son propre auteur, Ben "Yahtzee" Croshaw, la voix hautement absurde et subversive de The Escapist ? Une Brève histoire du tunnel transpacifique, nouvelle de Ken Liu (encore lui) offerte en numérique par Le Belial pendant le mois de février. Talon of God, le roman urban fantasy de Wesley Snipes, étrangeté sortie au hasard de l'été (et chez HarperCollins, no less), un Blade biblique franchement pas mauvais et qui tease sans honte une séquelle qui figure clairement sur ma waitlist du futur (son hypothétique VF aussi). Mr Higgins Comes Home, Mike Mignola s'essaye au Dracula pour enfant. Eidolon, deuxième (et dernier)(et très bon) volume de Warren Ellis sur le James Bond de Dynamite. Tango, polar vengeur des Andes par le dessinateur de Croisade et le scénariste de Du Plomb dans la tête. Dans la catégorie "déjà lu", Image a réédité By Chance or Providence, superbe recueil de la "trilogie" épique Wolves/The Mire/Demeter de Becky Cloonan, initialement publié par le confidentiel (et québécois) Studio Lounak en 2014 (et qu'on avait eu en VF sous le titre Hasard ou destinée - lecture grandement recommandée). Dans un tout autre style, Neil DeGrasse Tyson a été traduit pour la première fois en français cette année (Petite excursion dans le cosmos, chez Belin), et j'ose espérer que ça donne envie aux éditeurs de rattraper la douzaines d'excellents bouquins dans le backlog de ce monsieur. Dernier et non des moindres, cet automne est parue une nouvelle traduction de Beowulf, cette fois signée Stephen Mitchell, universitaire auquel l'anglophonie doit les versions récentes de L'Illiade et L'Odyssée, Gilgamesh, et un flot d'anciens textes bibliques - par rapport aux dernières tentatives (majeures, s'entend, celles de John McNamara (2005) ou Seamus Headey (2000) par exemple, y en a plein d'autres...), ça joue sur un registre de langage plus simple (Mitchell l'appelle lui-même une "adaptation") mais j'en reparlerai plus en détail un autre jour... Je dois vous parler des traductions (anglo et francophones) de Beowulf, un jour...

Pas lu

Nouvelle catégorie pour cette année, en compagnie de l'évidence de La Forêt sombre de Liu Cixin, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de noter les bouquin que j'avais sur ma liste de lecture et que j'n'ai finalement pas lu/pas acheté.

La double anthologie Aliens: Bug Hunt et Predators: If it Bleeds (oui, ces titre sont géniaux), "featuring original short stories set in the Aliens and Predator universes by renowned science-fiction and fantasy authors including Dan Abnett and Chris Golden" pour citer directement l'annonce de Titan Books, fut l'une des premières entrées de ma to-read liste (pubés en janvier, publiés en avril et octobre respectivement), et en fait non. J'ai également complètement zappé la collection H.G. Wells chez Glénat , par Dobbs et tout un tas de dessinateurs, que j'avais dûment notée mais dont je n'me suis souvenu de l'existence qu'en relisant le présent billet au moment de faire ma liste définitive - c'est malin, ça aurait fait un joli pendant à Scarlet Traces. Le volume 3 du sublime Porcelain de Benjamin Read et Chris Wildgoose est sorti dans quelques librairies choisies, j'attend sagement une version numérique.

Et puis y a aussi plein d'autres trucs, comme le Duke d'Hermann (western silencien dont je n'connais rien sinon son caractère neigeux - et le fait que le tome 2 sorte ce janvier, un an tout pile après le premier), La Malédiction de Gustave Babel de Gess (sans rire, le dessinateur du Nyctalope et Carmen McCallum en solo sur un polar ésotérique des années 10...), l'imposant Kong de Michel Le Bris (mille pages de biographie romancée dédiées aux créateurs du monstre), que j'ai pas lu, et que pourtant j'ai trouvé, mais la raison tient en deux mots et demi : "Adobe DRM"... Ce truc, c'est l'cancer. (I know.)

Sur un autre plan, je doute que ça arrive un jour, mais Yoshio Aramaki, célébré auteur de fiction spéculative nippone, a été traduit pour la première fois en anglais cette année (en l'occurrence son dernier roman, Shinseidai, devenu The Sacred Era, initialement paru en 2015), alors un p'tit effort et on a ça en français, comme Liu Cixin avant lui ?

Et l'an prochain ?

Dynamite vient de commencer (6 décembre) une nouvelle série Barbarella, j'attend sagement le TPB volume 1, déjà prévu pour juillet. Witchblade aussi était de retour en décembre, et Witchblade aussi j'attend le TPB, mais il n'a pas de date, celui-là. La Trilogie du Rempart/Annihilation de Jeff Vandermeer est prévue pour arriver dans les rayons francophones en même temps que la sortie du film. Mickey et l'océan perdu de Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni, Mickey à la mode Indiana Jones steampunk. Peut-être la fin d'Injection de Warren Ellis, dont je crève d'envie de parler depuis deux ans, et le tome 2 du Caravage de Manara ? Et évidemment le dernier volume du Problème à trois corps.

Oh, et le format n'est évidemment pas propice, mais... L'Encyclopédie Balthazar Picsou de Glénat au format numérique, c'est jouable ?

Et à part ça ? 2017 fut une année riche de nombreuses découvertes autant que de confirmations, avec les habituels accents pop et pulp mais aussi plein de trucs un brin plus pensifs qui font tourner mon cerveau à plein à l'heure. Même que j'ai eu du mal à trier. A un moment, je me suis même demandé s'il ne serait pas judicieux de faire un top bédé et un top prose séparés. Ca m'apparaissait presque logique, surtout en notant le clair déséquilibre dans mes sélections de l'an dernier, où j'avais par exemple été totalement incapable de laisser un produit aussi pop et dispensable (malgré sa réelle qualité) que Vampirella-Aliens de côté alors que j'avais taillé sans la moindre hésitation des trucs (tout aussi pop) comme les Dragons de Marie Brennan ou les Dinosaures de Victor Milan de ma liste de lecture (à la place, j'ai lu Liu Cixin, avec les résultats que vous connaissez). Et puis je me suis dit que je ne faisais pas ça pour l'autres top, que je mêlais téléfilms, courts, DTV et documentaires à ma sélection cinéma et que ça me paraissait même totalement absurde de penser faire autre... Alors je ferais pareil ici.

Voici donc, dans le désordre stylistique et thématique (mais par ordre chronologique), mes onze romans, bédés, nouvelles et anthologies favoris de 2017.

Neil Gaiman - Norse Mythology (W.W. Norton, 7 février)

Celui-là, je l'avais prévu. Tellement prévu qu'il fut, ainsi que je l'annonçais dans ma wishlist de janvier dernier, mon premier livre de 2017. Sur la lancée d'A View From the Cheap Seats, malguidé (si, ça se dit) par un titre lambda qui puait l'encyclopédie, j'ai longtemps cru que Norse Mythology serait un livre de textes et pensées de Gaiman sur les dieux nordiques et leur puissance évocatrice (qu'il exploita notamment dans American Gods, curieusement d'actualité, ou Odd et les géants de glace). C'était déjà bien intéressant comme idée, mais quand j'ai ouvert le bouquin (enfin, l'epub) et que je suis tombé sur une série de courts contes plus ou moins liés avec des dieux pas toujours aux places auxquelles on les imagine, j'ai été aussi surpris qu'emballé. Norse Mythology reprend le sujet et le style lyrique et quelque peu impersonnel des récits de l'Edda, avec une touche pince-sans-rire toute gaimanienne, réécrivant ses légendes comme on les raconterait à un enfant sans toutefois se départir de la destinée apocalyptique inhérente au sujet. C'est drôle, épique, plein d'esprit, et l'écriture compacte ainsi que le côté "best-of de faits fabuleux" rendent la chose aussi aisée que délectable à lire. Ca m'a honnêtement parfois fait penser au style simili-enfantin de Coraline, avec une couche de chanson de geste par dessus, renforçant d'autant l'écart entre les côtés à la fois balourds et poétiques de personnages hors-du-commun. Le parfait bouquin à lire à huit ans planqué sous la couverture, ou raconté par la voix grave de papa. J'ai pas encore lu la VF (sortie le 18 mai au Diable Vauvert sous le titre un peu loupé de "Mythologie Viking"), mais j'n'ai aucun doute sur sa qualité, ayant été confiée à Patrick Marcel, un monsieur qui n'en est pas à son premier Gaiman (Coraline, Neverwhere, L'Océan au bout du chemin, Miroirs et fumées) et qui, exemples complètement (mais alors complètement) au pif, s'occupe aussi des adaptations du Trône de fer, de toute la VF d'Alan Moore et de plein de trucs lovecraftiens (lisez son Atlas des brumes et des ombres!).

Jean-Laurent Del Socorro - Boudicca (ActuSF, 6 avril)

Je ne connais pas Jean-Laurent Del Socorro, mais Boadicée, je sais qui c'est ; sorte de Vercingetorix à l'anglaise, figure historique, certes, mais mythique surtout, que cette vraie-fausse autobiographie rédigée dans un présent sec et un vocabulaire brut image avec beaucoup d'élégance. Evidement, on arguera qu'humaniser les héros rendus flous par le temps est le lot de tout récit dédié à une personne historique et que, dans le paysage imaginaire moderne, qu'un jeune auteur se fade d'un bouquin ouvertement féminin (pas féministe, pas confondre) puisse faire lever un sourcil, mais il y a les questions que la critique et l'édition posent, et les réponses que la lecture apporte. Et Boudicca est une fantastique fresque bourrée de détails, une chronique légendaire éminemment poétique et pleine de magie, mais définitivement ancrée dans une réalité qui, si elle fait évidement écho à des questions actuelles, aussi bien sociétales qu'identitaires, n'en affiche pas moins une réelle volonté historique. Boudicca n'est pas un effort marathonien (deux cent pages à tout casser), et tant mieux, car, emmené par un personnage multifacette qu'on a franchement envie de suivre jusqu'au bout de son périple (quand bien même on connaîtrait sa fin à l'avance), il est le prototype parfait de ces bouquins "prend aux tripes" qu'il est proprement impossible de lâcher avant la fin. Je sais, c'est très cliché comme observation, mais c'est la vérité, et alors que même une nouvelle de Kull est quelque chose que je lis en deux ou trois étapes, que je m'enfile comme ça d'une traite un roman choisi presque au hasard (je me le suis procuré au milieu de l'été lors d'une braderie "tout à 1€" chez emaginaire, la boutique numérique d'ActuSF) est un signe assez évident de sa qualité. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est mon livre de l'année, mais il est indiscutablement sur le podium, et il m'a suivi encore un moment après sa fermeture - et ça aussi, c'est un signe évident de qualité. Monsieur Del Socorro, je suis ravi de faire votre connaissance.

Clark Ashton Smith - L'intégrale (Mnemos, 10 juin)

Quels pavés... Et quelle qualité ! Avec ce projet participatif, financé à environ 12millepourcent et seul auquel j'aie jamais adhéré de ma vie (d'ailleurs, je liste ici la date à laquelle j'ai reçu mon exemplaire -numéroté, la classe-, la chose étant parue en librairie en épisodes à partir de septembre -avec la sortie de Zothique, Averoigne devrait suivre en février prochain-), Mnemos se proposait purement et simplement de (re)traduire TOUT Clark Ashton Smith, du moins tout son versant fantasy (resté incomplet chez NéO et à la côte proprement impensable aujourd'hui). Et quand on a lu et relu les trois malheureuses nouvelles du monsieur parues dans les anthologies de Jacques Sadoul, résolu de le faire en VO faute de traduction accessible, et passé des années à réfléchir son oeuvre à la lumière souffrée de ses contemporains de Weird Tales, finir, enfin, par tenir trois gigantesques volumes (que j'peux pas ouvrir, certes, mais qui puent tellement la classe dans ma bibliothèque et dont j'ai de belles versions numériques superbement optimisées pour compenser) comprenant l'intégrale des cycles monstrueux de l'apocalyptique Zothique ou de la cthulhuesque Hyperborée (entre autres), plus quelques bonus bien sentis (la boite était remplie jusqu'à la gueule de posters, cartes postales, marque-pages et autres goodies inutiles mais tellement plaisants), ça fait quand même tout drôle dans son intérieur de soi-même. La traduction est au diapason, tout à fait excellente, retranscrivant l'atmosphère bouillante et oppressante des récits de Klakash-ton avec un certain brio (et, vu ce qu'avaient donné les dernières intégrales de Robert Howard chez Bragelonne, c'est bien ce qui me faisait le plus peur), pour un voyage angoissant de presque mille cinq cent pages. Par ailleurs illustré à titre posthume par ce fou génial de Zdzislaw Beksinski et tout un tas de gens de bon aloi, ce truc prend des allures de bible multivolume insensée, un objet de bruit et de fureur comme policé par une édition en faisant un article de luxe. Indiscutablement la publication de l'année, ces livres ne sont pas seulement de mon top annuel, oh non, ils ont aussi eu droit à une entrée instantanée dans le club très fermé de mes bouquins favoris de tous les temps.

Ken Liu - Le Regard (Le Belial, 15 juin)

L'an dernier, j'attendais chez Belial l'intégrale complétée de La Patrouille du temps de Poul Anderson, deux gros volumes avec de jolies couvertures de Caza qui feraient plaisir à mes yeux et se suicider mon portefeuille. Leur nouvelle gamme Pulp, lancée avec du Jack Vance (et qui a vu paraître les deux premiers volumes du Capitaine Futur d'Edmond Hamilton -alias Capitaine Flam- au printemps), m'intéressait aussi... Et puis je suis tombé sur quelque chose de plus intriguant encore : la collection Une Heure lumière. Il m'arrive souvent de dire que j'ai le niveau d'attention d'un gamin de huit ans, et que lire un roman, c'est long, très long, trop long, pour le gamin de huit ans dedans mon intérieur de moi-même. Par ailleurs, j'ai toujours trouvé l'exercice de la nouvelle plus intéressant, obligeant les auteurs à développer en peu de lignes des concepts qui auraient rempli des livres entiers, offrant au modèle une forme d'urgence conceptuelle passablement exaltante (sans en minimiser la qualité, je trouve, par exemple, L'Eclat du phénix infiniment supérieur à Fahrenheit 451). Entre les deux, il y a la "novella", un récit ni long ni court dont la collection du Belial se faisait porte-étendard. Et à une demi-douzaine de sorties par an annoncée, j'aurais déjà pu en lister un paquet dans mon top précédent (Dragon de Thomas Day, Cookie Monster de Vernor Vinge, L'Homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu), mais les hasards de la sélection en avaient décidé autrement... Cette année, le vénérable Greg Egan aurait fait une bien belle entrée avec son élégant Cérès et Vesta (une exploration du dilemme du tramway sur fond de boat peoples spatiaux), ou bien les 24 vues du mont Fuji de Zelazny (prix Hugo 1985 jusqu'alors inédit en France), mais on reviendra vers Ken Liu avec Le Regard, une nouvelle publiée à l'origine dans le recueil Paper Menagerie (2014) et qui était inexplicablement absente de la (pourtant allongée) version française. En essence un polar cyberpunk hardboiled plein de néons nocturnes tout à fait classique, Le Regard trouve souvent le moyen de prendre son lecteur à contre-pied. Pas question ici de chercher avec la protagoniste l'identité du criminel, on n'est pas dans un whodunnit, tout se centre sur les outils à disposition de la police et ceux qui poussent au meurtre dans cet univers augmenté (le changement du titre de la nouvelle, du Regular de la VO au Regard de la VF, en devient presque un élément d'intrigue à part entière), et comment une privée seule avance, au rythme de l'utilisation du gadget-titre (le regular/régulateur en question), vers le dénouement de son enquête, et toutes les choses au milieu. Le tout est soutenu par une écriture particulièrement froide que n'aurait pas renié Dashiell Hammett, une bonne couche d'argot de futur et la précision des descriptions toujours très documentalistes de Liu qui, par un curieux jeu de références et d'actualités, m'a souvent fait penser à des récits d'Egan (notamment L'Assassin infini) et au tech-noir du Schroedinger's Gun de Ray Wood (une des meilleures nouvelles de 2015) ; un genre de William Gibson qui serait allé à l'école, en fait... T'es cher, Belial (4€ les cent pages en epub, le double -parfois plus- en physique, quand même), mais t'as gagné, elle m'intéresse, ta collection.

Dan Abnett et Phil Winslade - Lawless v01: Welcome to Badrock (Rebellion, 28 juin)

Les publications 2000AD, c'est toujours un peu curieux. On lit ça par tout petits bouts, étalés sur des mois, dans deux magazines différents, et des fois, on se surprend à découvrir la relative petitesse d'une série qu'on suit pourtant assidûment depuis des années. Ainsi donc, contrairement à ce que pourrait laisser croire la relative sagesse de ses cent soixante pages, Welcome to Badrock compile presque tout ce qui est sorti de Lawless à ce jour dans Judge Dredd Megazine (à savoir les trois premiers arcs, parus respectivement en 2014, 15 et 16, le quatrième étant précisément en cours de publication au moment où est sorti ce TPB), et quand on a l'habitude de lire la chose à raison de 7-8 pages mensuelles 5-6 mois sur douze, ce presque-gros volume fait sacrément plaisir. Ce qu'il y a dedans ? Un western de l'espace sans concession narrant les exploits du Marshall Metta Lawson dans la ville frontière de Badrock, entre bagarres de saloon, colons vindicatifs et indigènes incompris, pétri des poncifs du genre et passé à la moulinette 2000AD, livrant secrets, mutants et gros gunfights badass par paquets de douze. Rythmée par une narration ultra-compacte et habillée par un dessin absolument splendide, Lawless est tout simplement l'une des meilleures séries du catalogue Rebellion actuel (avec Kingdom, incidemment une autre création d'Abnett). Par ailleurs, je lis tout ça au format numérique mais, comptant la difficulté pour se procurer un abonnement 2000AD papier ou un Judge Dredd Megazine en France, ce TPB devient tout simplement indispensable.

Francesco Francavilla - The Black Beetle: Kara Böcek (Dark Horse, 6 septembre)

2009 ! Francesco Francavilla, blogueur pulp et cover/poster artist de génie, a commencé cette bédé en 2009. Oh, c'est loin d'être le seul truc sur lequel il a bossé (depuis ses débuts éditoriaux, il a offert au personnage quatre mini-séries chez Dark Horse et signé de nombreux fill-ins - sur Black Panther et Daredevil chez Marvel, notamment), mais ce Kara Böcek, à l'origine un webcomic au format italien (un choix malin pour lire sur les écrans larges des ordinateurs), il avait juré de le finir un jour. C'est désormais chose faite avec la publication de ce graphic novel d'une cinquantaine de pages, en couverture dure à l'européenne et rempli à ras bord de doubles pages de l'awesome (et d'un paquet de dessins préparatoires pour les pages qu'il a pu/du retravailler pour les adapter au format). L'histoire, c'est du grand classique, du pulp épicé de la grande époque, avec son héros en costume à mi chemin entre le Shadow et le Frelon Vert, ses méchants nazis, et ses secrets, dans l'Istanbul-des-mystères qu'on trouve dans tant de récits (un peu la planète Mars des villes du monde). Et bien entendu, c'est absolument superbe, plein de suspense et de coups de poing au menton, dans un délire narratif ultra inventif (comme dessiner les cases de sa bédé dans les fenêtres d'une devanture, par exemple) qui rappelle autant l'urbanisme génial d'Eisner que les énormes demi-pages d'illustration des dime novels. Quand je parle de mecs qui me donnent envie de lire/faire de la bédé, y a des noms qui reviennent souvent, et aux côtés des Warren Ellis, des Marcelo Frusin, des Brian Azzarello, des Morris et des Hergé, y a Francesco Francavilla. (Notez par ailleurs qu'il m'a fallu attendre encore un peu avant de pouvoir lire la bête, parce que si Dark Horse a sorti l'édition hardcover début septembre, le numérique n'est, pour une raison aléatoire, sorti que le 12 décembre.)

Martin Dunelind - The Dark North (Dark Horse, 27 septembre)

Anthologie horrifique suédoise, art book, projet Kickstarter de l'apocalypse, The Dark North est beaucoup de choses. Ce qu'il n'est pas, en revanche, c'est décevant, au point qu'il me soit très difficile d'en parler autrement qu'en une cavalcade de superlatifs (ce que je vais essayer très fort de ne pas faire). Deux ans après avoir été financé par ses lecteurs, ce monstre peut facilement s'apprécier pour son art, que son casting gimmickeux d'illustrateurs et conceptartistes vidéoludiques (cinq au total, dont je vous épargne la liste) rend tout à fait particulier, mais s'il a à sa tête Martin Dunelind, auteur de SF local, ce n'est pas par hasard. Rarement ai-je vu une telle démonstration de ce que peut bien signifier le terme "illustration". Non que ce soit spécialement qualitatif (c'est beau, mais rien de révolutionnaire), mais c'est vraiment dans l'alliance de ce dessin pour le moins original avec le texte que The Dark North prend tout son sens. Un concept art est précisément ce qu'il désigne, et remplir chacun de ceux-ci de la signification des cinq étranges récits qui composent ce livre est une expérience tout à fait particulière, d'autant qu'ils occupent un maximum d'espace, faisant du texte le petit coeur fragile mais indispensable de ce gros volume (par ailleurs à ma connaissance uniquement imprimé en hardcover). J'y retrouve le même genre de frisson que dans le superbe Beowulf: A Tale of Blood, Heat and Ashes (ou, platement, "Un héros de légende" par chez nous) de Nicky Raven et John Howe, le genre de bouquin qu'on regarde pour son art, mais qui marque pour son histoire. Et pour qui n'a jamais lu de prose tillverkad i Sverige, peu importe son choix de langue de traduction, The Dark North ne vole pas son titre. On est loin de l'adaptation "légende pour gosse" de l'Asgard de Papa Gaiman - c'est aussi inquiétant que fascinant, aussi difficile d'accès qu'accrocheur, à la fois poétique et abrasif, mélancolique et violent. Deux cent pages de mythes et de contes du froid, passés, présents et futurs, entre forêts enchantées, autoroutes hantées et cités recomposées.

Nnedi Okorafor - Qui a peur de la mort ? (ActuSF, 5 octobre)

Le bouquin qui m'a fait lâcher Liu Cixin, et ma première lecture d'un mois d'octobre particulièrement chargé (vous verrez). Précédemment publié chez Panini en 2013 (collection Eclipe, avec une magnifique couverture de Joey Hi-Fi, aujourd'hui épuisé), ActuSF profite du récent boom de popularité de l'auteure americano-nigériane (la série Binti, prix Nebula et Hugo du roman court) pour offrir une nouvelle visibilité à ce roman qui fut l'un des fers de lance de la nouvelle vague de l'afrofuturisme (avec le Moxyland de Lauren Beukes), back in 2010. Et à raison. Livre culte, aimant à distinctions, optionné par HBO pour une adaptation à l'écran, Qui a peur de la mort est une brique de cinq cent cinquante pages aussi violente à lire que si on la prenait au coin de la gueule, bourrée à craquer d'idées et d'idéaux, foncièrement engagée (une évocation claire et graphique du conflit du Darfour, à peine déplacé dans un Soudan post-apo) mais sans jamais sacrifier l'imaginaire à la dénonciation. Je n'ai pas lu grand chose de Nnedi Okorafor (quelques extraits du premier Binti et de The Book of Phoenix à leurs sorties américaines en 2015, et toute sa production pour Clarkesworld), et si Qui a peur de la mort est moins scientifique et plus magique (littéralement) que ce à quoi je m'attendais à en voir ses successeurs, il est aussi plus viscéral et réflexif. Le genre de livre habité, fougueux et excessif qui place son auteur sur la carte. Et Nnedi Okorafor de se retrouver ainsi sur la mienne, en plein centre de la capitale de la fiction spéculative coup de poing contemporaine, avec des types comme les deux Liu (Ken et Cixin) ou Thomas Day (et auxquels je crève d'envie d'ajouter un jour Malka Older, quand Infomocracy sera accessible aux francophones)... Tiens d'ailleurs, quitte à traduire sur la comète, maintenant qu'on a republié Qui a peur de la mort, je veux Binti, bordel ! (A tout hasard, chez Une Heure lumière, sérieusement, le format est sur mesure... Belial ? quelqu'un ?)

Ian Edginton et D'Israeli - The Complete Scarlet Traces v01 & 02 (Rebellion, 17 janvier & 10 octobre)

2000AD again ? 2000AD again. Mais dans un style radicalement différent. Je parle souvent de post-pulp, je pourrais presque également créer une catégorie pré-pulp destinée à accueillir tous ces récits de la SF victorienne (pas steampunk, pas confondre, le steampunk c'est justement du post-pulp). En tête de liste figurerait assurément un monsieur comme H.G. Wells, et aussi des tas d'auteurs plus ou moins oubliés comme Edward S. Ellis qui permettront, justement, au steampunk de fleurir des années plus tard. Vous m'demanderez, pourquoi vouloir alambiquer ainsi une histoire paralittéraire que je passe des posts entier à tenter de démêler ? Eh bien parce que ça permettait d'expliquer le genre d'absurdité représenté par la bédé dont il est question ici, un travail indiscutablement steampunk dans l'idée, certes, mais sans "vapeur" à proprement parler, résolument pulp dans son traitement et qui, surtout, pousse son délire uchronique bien plus loin que la simple recréation victorienne. Voyez-vous, dans Scarlet Traces, il est question d'une humanité qui, après l'attaque des martiens de 1898, a rétroingénieré (si, ça se dit) la technologie laissée sur place par l'envahisseur pour changer le moindre petit aspect de son quotidien, d'un seul coup. Publié sur presque quinze ans (deux premières mini-séries en 2002 et 2006, et une conclusion en 2016), Scarlet Traces s'étale de l'invasion elle-même (une adaptation "pure" de La Guerre des mondes) à la "guerre froide" en passant par une tentative de contre-invasion dans laquelle on découvre que les martiens ne viennent pas de Mars (et, dans un style que n'aurait pas renié Alan Moore, que les Thars de John Carter, les Sélénites de Cavor et les Siluriens de Doctor Who ne sont pas des mythes). Tout ça vogue entre polar, espionnage et space op', empruntant autant à Nikolai Dante qu'à Dan Dare ou Future Shocks, et crée un univers foisonnant et multicouches qu'il est absolument délicieux de décortiquer, d'autant que le trait (qui mélange cartoon, horreur, et une touche résolument "indie") et la narration sont d'excellente qualité. A l'origine conçue comme un motion comics 100% web du début des années 2000, récupérée par ses auteurs sur les cendres de Cool Beans World (le site en question) et présentée à Rebellion presque par hasard, désormais officiellement terminée (une fin ouverte avec un gros cliffhanger...) et collectée en totalité dans deux superbes volumes, Scarlet Traces est une longue et rocambolesque lecture pleine de surprises, et vraiment une bédé à ne pas louper. Peut-être même ma favorite cette année (peut-être...). Notez que La Guerre des mondes d'Edington et D'Israeli a part ailleurs été publié en français par Kymera en 2006, et dans la même catégorie est sorti cette année Steam Man chez Delirium, traduction du comics éponyme de Dark Horse (2015-16) lui-même adapté d'une nouvelle de Joe R. Lansdale, un Pacific Rim post-victorien présentant un Goldorak à vapeur made in USA destiné à combattre les martiens après l'invasion (réussie, cette fois) de l'Angleterre.

Hergé - Peppy in the Wild West (Fantagraphics, 17 octobre)

Dans la catégorie des drôles de trouvailles, voici une bédé signée Hergé, provenant d'une vieille série oubliée, publiée aux Etats-Unis, et dont il m'a fallu remonter aux années 50 pour trouver trace en francophonie, lorsque Casterman éditait Popol et Virginie chez les Lapinos (en 1953, réédité en 1968). Originellement publié en 1934, Popol/Peppy est une espèce de Tintin à la mode Disney, bestiole anthropomorphique dont les aventures simplistes sont prétextes à une myriade de poursuites effrénées, ponctuées par l'humour particulier des cartoons d'alors. Un produit finalement pertinemment américain qui, pour les amateurs du bédéaste, est aussi surprenant à découvrir que balisé à lire, puisqu'on y retrouve pelle-mêle un paquet de gags et péripéties déjà vues dans Tim l'écureil, Les Aventures de Tom et Millie, et bien évidemment Tintin au Far West (qui date de 1931). De là à bouder sa lecture ? Aucunement. Peppy in the Wild West est un bout d'histoire séquentielle typique de son époque, une bédé à ranger à côté des premiers Lucky Luke ou de L'île au trésor de Tezuka, une aventurette naïve et rafraîchissante qui profite autant du trait de jeunesse d'Hergé (contrairement aux premiers Tintin, elle n'a jamais été retouchée) que de l'énergie débridée de ces bandes dessinées des premières heures qui doivent tellement au cinéma d'animation qu'on dirait des Silly Symphonies à lire.

Eric Henninot - La Horde du Contrevent, tome 1: Le Cosmos est mon campement (Delcourt, 18 octobre)

Plusieurs fois, souvent, trop peut-être, je répète ne pas aimer sélectionner de séries qui débutent et/ou sont incomplètes, mais tout aussi souvent, je regarde la bédé sur mon écran et ma seule pensée est "fuck it, c'est une des bédés de l'année". Case in point, le premier tome de l'adaptation de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, un roman fantastique à bien des égards, publié avec plein de gimmicks tout à fait particuliers (une bande son, la pagination à l'envers...) et qui reste pour de nombreux lecteurs l'un des meilleurs bouquin de la décennie, toute catégorie confondue. Moi, j'ai jamais lu La Horde du Contrevent. A vrai dire, je ne savais même pas qu'elle existait avant de tomber sur ce projet d'adaptation séquentielle. Depuis, son épopée éditoriale me fascine : La Horde était à sa conception un projet crossmedia complet, un peu caduque aujourd'hui, mais dont il reste des vestiges un peu partout sur la toile, d'un Kickstarter vidéoludique (Windwalkers) à, donc, cette bédé un peu folle. En travaux depuis 2011, l'effort soliste d'Eric Henninot (déjà vu à l'oeuvre sur Carthago et le spin-off XIII Mystery, pas un manche, quoi) a mis un bon moment à se dessiner (sans mauvais jeu de mot) : le bédéaste a longuement fait le siège de l'auteur et de sa maison d'édition pour les convaincre de le laisser réaliser cette adaptation, revenant à la charge pendant plusieurs années, montrant des tas de choses à un Damiaso à l'origine pas convaincu du tout par le style trop académique du dessin, et travaillant en freelance sur les projets du jeu vidéo et d'une hypothétique série télé... Et même une fois l'adaptation actée après qu'il ait signé chez Delcourt, Henninot a encore passé de nombreux mois à bosser sur son scénario et à préparer les designs des personnages, en montrant systématiquement les résultats à l'écrivain, qui avait fini par franchement adhérer à sa vision - ce qu'il répète à l'envi dans la préface, d'ailleurs. De ce travail de longue haleine et cette perspective à la fois très personnelle et totalement avalisée par son créateur, La Horde du Contrevent offre une vision presque surproduite de la bédé, vendue comme un véritable blockbuster par Delcourt et marketé comme le supplément ultime à un chef d'oeuvre intemporel de la fantasy francophone. C'est d'ailleurs à ce titre clairement orienté vers ceux qui connaissent et aiment La Horde, mais même en tant que néophyte (de l'histoire, sinon de l'univers, que mon exploration internet a fini par me rendre relativement familier), j'ai peu de mal à dire que toute cette hype était tout à fait justifiée. Il y a "un truc", une envie dans cette bédé qui dépasse clairement le cadre de sa pagination. Henninot l'illustre avec une certaine démesure, raconte une version beaucoup plus rentre-dedans des événement, caractérise ses héros comme des supersoldats et remplit chaque case d'un souffle littéral totalement outrancier qui vrille et hache son trait philippefrancquien d'ordinaire plutôt sage. Evidemment, disais-je, il s'agit des soixante-quatorze premières planches d'une saga prévue pour en compter cinq fois plus, c'est fait pour introduire les personnages, les enjeux de base, et il y a au final assez peu à en dire au delà de quelques notes de surface, mais au Diable si ça ne donne pas envie de lire la suite - c'est prévu pour dans six mois, et 'pouvez être certains que j'en reparlerai.

Mentions

Will Save the Galaxy for Food a l'insigne honneur d'être le premier audiobook que je liste dans mes tops - en même temps, qui de mieux pour raconter ce spoof space op' hautement absurde et subversif que son propre auteur, Ben "Yahtzee" Croshaw, la voix hautement absurde et subversive de The Escapist ? Une Brève histoire du tunnel transpacifique, nouvelle de Ken Liu (encore lui) offerte en numérique par Le Belial pendant le mois de février. Talon of God, le roman urban fantasy de Wesley Snipes, étrangeté sortie au hasard de l'été (et chez HarperCollins, no less), un Blade biblique franchement pas mauvais et qui tease sans honte une séquelle qui figure clairement sur ma waitlist du futur (son hypothétique VF aussi). Mr Higgins Comes Home, Mike Mignola s'essaye au Dracula pour enfant. Eidolon, deuxième (et dernier)(et très bon) volume de Warren Ellis sur le James Bond de Dynamite. Tango, polar vengeur des Andes par le dessinateur de Croisade et le scénariste de Du Plomb dans la tête. Dans la catégorie "déjà lu", Image a réédité By Chance or Providence, superbe recueil de la "trilogie" épique Wolves/The Mire/Demeter de Becky Cloonan, initialement publié par le confidentiel (et québécois) Studio Lounak en 2014 (et qu'on avait eu en VF sous le titre Hasard ou destinée - lecture grandement recommandée). Dans un tout autre style, Neil DeGrasse Tyson a été traduit pour la première fois en français cette année (Petite excursion dans le cosmos, chez Belin), et j'ose espérer que ça donne envie aux éditeurs de rattraper la douzaines d'excellents bouquins dans le backlog de ce monsieur. Dernier et non des moindres, cet automne est parue une nouvelle traduction de Beowulf, cette fois signée Stephen Mitchell, universitaire auquel l'anglophonie doit les versions récentes de L'Illiade et L'Odyssée, Gilgamesh, et un flot d'anciens textes bibliques - par rapport aux dernières tentatives (majeures, s'entend, celles de John McNamara (2005) ou Seamus Headey (2000) par exemple, y en a plein d'autres...), ça joue sur un registre de langage plus simple (Mitchell l'appelle lui-même une "adaptation") mais j'en reparlerai plus en détail un autre jour... Je dois vous parler des traductions (anglo et francophones) de Beowulf, un jour...

Pas lu

Nouvelle catégorie pour cette année, en compagnie de l'évidence de La Forêt sombre de Liu Cixin, j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant de noter les bouquin que j'avais sur ma liste de lecture et que j'n'ai finalement pas lu/pas acheté.

La double anthologie Aliens: Bug Hunt et Predators: If it Bleeds (oui, ces titre sont géniaux), "featuring original short stories set in the Aliens and Predator universes by renowned science-fiction and fantasy authors including Dan Abnett and Chris Golden" pour citer directement l'annonce de Titan Books, fut l'une des premières entrées de ma to-read liste (pubés en janvier, publiés en avril et octobre respectivement), et en fait non. J'ai également complètement zappé la collection H.G. Wells chez Glénat , par Dobbs et tout un tas de dessinateurs, que j'avais dûment notée mais dont je n'me suis souvenu de l'existence qu'en relisant le présent billet au moment de faire ma liste définitive - c'est malin, ça aurait fait un joli pendant à Scarlet Traces. Le volume 3 du sublime Porcelain de Benjamin Read et Chris Wildgoose est sorti dans quelques librairies choisies, j'attend sagement une version numérique.

Et puis y a aussi plein d'autres trucs, comme le Duke d'Hermann (western silencien dont je n'connais rien sinon son caractère neigeux - et le fait que le tome 2 sorte ce janvier, un an tout pile après le premier), La Malédiction de Gustave Babel de Gess (sans rire, le dessinateur du Nyctalope et Carmen McCallum en solo sur un polar ésotérique des années 10...), l'imposant Kong de Michel Le Bris (mille pages de biographie romancée dédiées aux créateurs du monstre), que j'ai pas lu, et que pourtant j'ai trouvé, mais la raison tient en deux mots et demi : "Adobe DRM"... Ce truc, c'est l'cancer. (I know.)

Sur un autre plan, je doute que ça arrive un jour, mais Yoshio Aramaki, célébré auteur de fiction spéculative nippone, a été traduit pour la première fois en anglais cette année (en l'occurrence son dernier roman, Shinseidai, devenu The Sacred Era, initialement paru en 2015), alors un p'tit effort et on a ça en français, comme Liu Cixin avant lui ?

Et l'an prochain ?

Dynamite vient de commencer (6 décembre) une nouvelle série Barbarella, j'attend sagement le TPB volume 1, déjà prévu pour juillet. Witchblade aussi était de retour en décembre, et Witchblade aussi j'attend le TPB, mais il n'a pas de date, celui-là. La Trilogie du Rempart/Annihilation de Jeff Vandermeer est prévue pour arriver dans les rayons francophones en même temps que la sortie du film. Mickey et l'océan perdu de Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni, Mickey à la mode Indiana Jones steampunk. Peut-être la fin d'Injection de Warren Ellis, dont je crève d'envie de parler depuis deux ans, et le tome 2 du Caravage de Manara ? Et évidemment le dernier volume du Problème à trois corps.

Oh, et le format n'est évidemment pas propice, mais... L'Encyclopédie Balthazar Picsou de Glénat au format numérique, c'est jouable ?

lundi 1 janvier 2018

Onze... films de 2017

It's that time of the year, again !

Y a eu comme deux grosses périodes en 2017. D'abord le printemps, puis la fin de l'été. Les deux ont résulté en des tendances curieusement proches et très intrigantes, autant dans la programmation (une avalanche de films cyber-truc et de remakes) que dans mes choix finaux (des polars et du pulp), loupant (ou m'intéressant à peine à) la plupart des gros tentpoles. Une année calme, au final, dans mon visionnage, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'on a vécu pas mal de séismes créatifs et médiatiques dans l'Hollywood de 2017. Ou comment, en onze exemples, montrer que le narratif et le financier ne sont vraiment pas sur la même planète...

Maigret tend un piège (19 février)

Diffusée en mars dernier en Angleterre, il a fallu presque un an pour que cette nouvelle version du commissaire, adoubée par la famille Simenon, arrive en France. Rowan Atkinson, tellement associé à son personnage de Mr Bean qu'on en oublierait qu'il est un excellent acteur et pas un imbécile patenté, y incarne un Maigret émacié, dans le doute, marqué et dépassé par une enquête qui n'avance pas, loin des figures bourrues de Jean Richard et Bruno Cremer. Paris (ou plutôt Budapest, très visible quoique savamment maquillée) lui répond bien, de ses journées calmes aux couleurs passées à ses nuits hypercontrastées filmées caméra à l'épaule. Esthétiquement, c'est superbe, décors et musiques (l'élégant générique...) contribuant à l'effet après-guerre du film (j'ai souvent, blâmez mes références, pensé au Saboteur) et renforçant la mise en scène à la fois ultra-léchée et terriblement froide et sèche d'un des scénarios les plus sombres de Georges Simenon. A ce titre, j'ai dans l'idée que commencer (car c'est le premier d'une série) par cette histoire d'un Maigret en porte-à-faux et plongé en pleine tempête interne est surtout du au fait de devoir présenter un acteur très différent de l'image que même l'Angleterre s'en fait (dont le plus connu, Rupert Davies, était très holmesien), le physique frêle d'Atkinson et son visage inexpressif (oui, Mr Bean inexpressif) s'avérant à la fois le plus grand écart et la plus grande qualité de cette (quand même septième) adaptation du roman. Le nouveau Maigret prend aux tripes, loin de la bonhomie à laquelle ses précédentes incarnations nous ont habitués (comparer avec le même épisode joué par Bruno Cremer est édifiant), et si je doute que les scénarios futurs soient aussi rudes (Maigret et son mort, diffusé la semaine suivante, avait déjà beaucoup moins d'impact malgré une scène d'ouverture violente et brutale), rythme et esthétique perdurent, et je suis assez impatient d'en voir les saisons suivantes, d'ores et déjà programmées... Par ailleurs, ayant attendu la diffusion en France plutôt que de me jeter sur la VOD anglo-saxonne (j'avais trouvé l'anglais assez rebutant sur les trailers, un peu comme voir David Suchet sans entendre Roger Carel), je dois bien avouer trouver la VF très très propre (avec la voix très reconnaissable de Guy Chapellier, qui colle étonnement bien).

John Wick 2 (22 février)

Dire que j'étais hype pour ce film est un euphémisme. J'ai mis un moment à le voir, pourtant, attendant la fin mai et une sortie VOD toute propre pour replonger dans ce monde de gangsters et d'assassins où tout le monde connait tout le monde et où les codes sont évangile. Et à dire vrai, c'est bien là le seul gros intérêt du film : l'expansion de sa propre mythologie. Le scenar' est loin du prétexte imbécile volontairement premier degré d'origine, essayant d'en faire plus sans vraiment réussir son pari, devenant un bête film d'action plutôt qu'un simple film d'action (la nuance est de taille), conservant la qualité de sa mise en scène (c'est super esthétique et élégant) mais perdant beaucoup en impact et en badasserie pure. C'est devenu une licence, le budget est trois fois supérieur, ça n'a plus besoin d'aller droit au but, ça peut prendre son temps et montrer des choses... Et c'est pas franchement fait pour (problème de sujet ou soucis de réal, je ne saurais dire exactement - quoique vu ce que l'autre cerveau derrière John Wick a fait sur Atomic Blonde, je penche clairement pour la seconde). Est-ce suffisant pour bouder son plaisir ? Grands Dieux non. C'est peut-être trop long à démarrer (lore, lore, exposition, lore), mais une fois que c'est parti, c'est jouissivement ininterrompu (jusqu'à la faute, au bout d'un moment, la poursuite dans le métro devient indigeste), et le tease du troisième volet est suffisant pour assurer encore deux(?) belles années de hype. En fait, John Wick 2 est exactement ce qu'on pouvait en attendre (à savoir : trop), se perdant parfois en chemin mais sans jamais oublier ce qui fait son sel : son univers étrange, ses bastons dantesques, et sad Keanu habité par le sad rôle.

Logan (1er mars)

Stoopid idiot superhero movie... hitting me right in the feels...

Kong: Skull Island (10 mars)

Juste au sortir de la Guerre du Vietnam, les 'ricains ont trouvé malin de se pointer sur une île avec un singe géant en mode Chevauchée des Walkyries, de balancer deux-trois bombes, et de se poser genre territoire conquis... Et l'île les a mangés... J'aurais pas imaginé plus pulp si j'avais été au script moi-même. Skull Island n'a pas un bon scénar', ne nous leurrons pas, ni une bonne cinématographie (n'est pas Gareth Edwards qui veut), mais il a de la gueule (avec quelques sacrés putain de scènes de badasserie numérique - le poulpe géant dans le lac!), une ambiance très réussie (j'adore la bande son) et une faune absolument fantastique (holy *actual giant freakin* cow...). Ca tombe bien, les monstres, c'est pour ça qu'on est venu, mais si vous ajoutez par dessus une théorie de la terre creuse, un brin de magie tribale, des retcons historiques plutôt bien vus, plein de références (la redite de la scènes des tirex), et quelques persos qui portent franchement le film (la transformation de Jackson en Ahab est limite terrifiante), vous obtenez... Tout ce que le film promettait, et exactement ce que je voulais ; un truc pulp, avec des monstres, qui introduit tout un univers fou mais sans manger son sujet direct (on parle avant-tout de l'île, et si on évoque de possibles incidences, c'est sans pour autant inclure d'éléments extérieurs -contrairement à La Momie, par exemple-, permettant un modèle narratif fluide, dont le spectateur ne rate bien évidemment aucune des implications à licence mais qui ne parasitent aucunement le récit). On pourra arguer que, comme pour Godzilla, Kong n'ait au final que peu d'impact sur son propre film en dehors d'un affrontement final complètement dingue, mais tout ce bordel, filmé à échelle humaine, le rend, comme pour Godzilla, diablement impressionnant, et assez rare pour en prendre une aura presque mystique. Kong n'est pas un grand film, je le répète, on n'échappe pas à quelques scènes bieeeeen débiles (Loki et son katana...), son scénario est simpliste et sans véritable enjeu et ses héros sont un poil cons, mais son worldbuilding est fantastique, il balance trente idées géniales à la minute, et j'ai trépigné comme un gosse pendant deux heures. Le "Monsterverse", qu'ils appellent ça, chez Legendary. Well, i'm in.

The Lost City of Z (15 mars)

D'où Conan Doyle tira son Monde perdu ? Qui est le Professeur Challenger ? De Z. Percy Fawcett. Adapté du livre éponyme paru en 2009, réalisé par son scénariste dans une jungle apocalyptique, La Cité perdue de Z est une biographie hautement romancée de la vie d'une des figures de l'exploration sud-américaine, un film contemplatif et mystérieux, certes, mais aussi un brin complètement fou, issu d'une production longue et périlleuse de près de sept ans. Pour quel résultat ! C'est formidablement beau, usant avec beaucoup de justesse du jeu faussement ironique de l'ex-Jax Teller (qui prouve ainsi qu'il a un minimum de talent, ce dont on était clairement en droit de douter vu son absence de perf dans Pacific Rim et surtout l'infâme Arthur de Guy Richie) pour dresser le portrait d'un homme qui se découvre en découvrant, rongé par l'ambition puis dévoré, à plus d'un titre, par sa destinée. Tout est profondément ancré dans une réalité assurément palpable mais aux accent délibérément épiques et poétiques, entre loyauté et dévotion, femme, fils et aide-de-camp maintenant à flot un bateau-héros hanté mais qui jamais ne sombre dans l'aveuglement fanatique, même harangué par un fou cupide et envieux. Et curieusement, pour un film aussi long et dense, il parvient, bien aidé par l'irrégularité des aller-retours Bolivie-Angleterre, à être parfaitement aéré et digeste, montrant beaucoup, disant plus encore, et remplissant avec une efficacité confondante les yeux et les oreilles des spectateurs avides de mondes disparus autant que de personnages bien plus complexes qu'il n'y paraît. Z est l'antithèse de Kong, on est loin du récit pulp binaire qu'on aurait pu imaginer, et chaque action est aussi longuement réfléchie que ses conséquences sont pesantes, contredisant chaque avancée archéologique par un soupçon d'égoïsme toujours au bord de l'acharnement fiévreux, mais restant toujours viscéralement exaltant, ajoutant encore à la légende d'un homme qui a rejoint les David Livingstone et les Roald Amundsen au panthéon des personnages qui, s'ils avaient été de papier, auraient parus totalement improbables.

Rakka (14 juin)

Si citer un court métrage dans une liste de "films" est une idée qui ne m'a jamais gênée, elle reste sujette à caution, mais celui-là, il est tout à fait spécial et mérite grandement sa mention. Rakka est arrivé comme une bombe, quelques mois après que Ridley Scott ait enterré le projet d'un Alien 5 par Neill Blomkamp et deux semaines à peine après que ce dernier ait lancé l'idée d'Oats Studios, destiné à illustrer plein d'idées cool et à pulvériser les a-priori sur le format court et l'idée low budget qu'on lui attache. Rakka pue la badasserie visuelle à tous les étages autant qu'il suinte le concept à demi réalisé, joue sur les codes du cyberpunk et de l'invasion alien autant que sur ce qu'on connait et attend de son auteur, balance Sigourney Weaver en tête d'affiche du pif et tourne ça dans une carrière désaffectée à trois sous en Afrique du Sud... Alors pour sûr, ça a des moyens bien costauds, c'est pas du système D, mais Rakka, c'est les techniques d'une superprod moderne avec une portée de p'tite bourse (sérieusement, c'est fait sous Unity), au format proof of concept (le studio se présente ouvertement comme "incubateur à idées") franchement aguicheur et surtout mu par une liberté créative totale et sans limite, et distribué et financé "à vot' bon coeur" sur le Tube et Steam, les plate-formes indé du futur. Et non seulement le principe marche au premier degré, tant dans sa poche narrative immédiate que dans son but de donner envie d'en voir plus, parce qu'évidemment le mec sait tenir une caméra, mais une fois étendu, ça fourmille vraiment d'idées (à ce titre, si Rakka reste le manifeste du concept et de loin le meilleur produit proposé par Oats Studios à ce jour, les suivants, entre le dégueulasse Zygote -en passant, sa fascination cronenbergienne pour les monstres cyborgo-post-humains est vraiment mon plus gros soucis avec Blomkamp, c'est crade juste pour le plaisir d'être crade, ça sert vraiment à rien narrativement-, le très intrigant Adam et l'hilarissimement noir God, n'en ont pas la moitié d'une non plus), au point que d'un certain point de vue, je suis en vérité assez content qu'il se soit fait sucrer son Alien (à propos duquel Zygote est par ailleurs la plus explicite "vengeance") - Blomkamp a pris la balle au rebond est s'est enfui avec, dans une situation à la "Dune de Jodo" où la redirection d'énergie créative permet et devient bien plus que ce que le projet initial promettait, sortant une grosse douzaine de shorts tous plus intrigants les uns que les autres en six petits mois et dans la brèche de laquelle des tas de gens se sont immédiatement engouffrés (notamment Roberto de la Torre, ancien graphiste chez Marvel, avec lui aussi un concept dystopique pas piqué des hannetons). Peut-on vraiment passer d'une haine farouche envers un réalisateur à un amour irraisonné pour son univers ? Neill Blomkamp vient de me le faire faire avec Oats Studios.

Valerian et la cité des milles planètes (27 juillet)